Matthias Anbuhl (Vorstandsvorsitzender des Deutschen Studierendenwerks (DSW))

Der Studienerfolg hängt nicht allein von der Qualität der Lehre ab, sondern in hohem Maße auch von den sozialen Rahmenbedingungen des Studiums. Was sich auf den ersten Blick vielleicht trivial liest, hat eine hohe bildungs- und sozialpolitische Relevanz: Neben der notwendigen intellektuellen Begabung können, je nach sozioökonomischer Herkunft, Bildungsbiografie und individueller Lebenssituation, soziale, finanzielle oder gesundheitliche Faktoren jenseits guter Lehre teilweise oder vollumfänglich darüber entscheiden, ob jemand ein Studium überhaupt aufnimmt oder schafft.

Ein prominentes Beispiel: Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum für Studierende und die sehr hohen Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt führen in den Hochschulstädten zu einer neuen Form der sozialen Auslese. Studierende aus wohlhabenden Familien können sich ein Studium in teuren Städten wie München leisten, wo ein WG-Zimmer durchschnittlich inzwischen 800 Euro kostet. Studierende aus Familien mit geringeren Einkommen nicht. Sie müssen ihren Studienort nach den Mietpreisen und nicht nach dem Fachinteresse auswählen. Oder, im schlimmsten Fall, gänzlich auf ein Studium verzichten.

Hier kommen die 57 Studierenden- und Studentenwerke ins Spiel, mit ihren rund 196.000 Wohnheimplätzen in rund 1.700 Studierendenwohnheimen bundesweit. Die durchschnittliche Warmmiete in einem Wohnheim der Studierendenwerke beträgt gerade einmal 305 Euro im Monat, einschließlich aller Nebenkosten und Internet. Zum Vergleich: Die bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe von „Denk-doch-Mal“ aktuelle BAföG-Wohnkostenpauschale liegt bei 380 Euro im Monat (und soll laut Koalitionsvertrag der Regierungsparteien auf 440 Euro im Monat angehoben werden). Der preisgünstige Wohnheimplatz beim Studierendenwerk kann mitunter studien-entscheidend, sicher aber studien-erleichternd sein.

Studieren in multiplen Krisen

Seit der Coronavirus-Pandemie leben Studierende in einer Art Dauerkrise. Die Pandemie hat vielen Studierenden – die sich absolut solidarisch verhielten und ungemein diszipliniert waren! – psychisch zugesetzt. Die durch die zwangsläufige, komplette Digitalisierung der Lehre forcierte soziale Isolation (manche Studierende haben eine ganzes Bachelor-Studium online schaffen müssen) belastet gleich mehrere Kohorten von Studierenden enorm. Auch nach dem Wiederanlaufen des Präsenzbetriebs an den Hochschulen wirken Probleme wie Einsamkeit, oder depressive Verstimmungen fort. Die psychologischen Beratungsstellen der Studierendenwerke verzeichnen eine signifikante qualitative Verschiebung der Themen, derentwegen die Studierenden sich beraten lassen. Bis zur Pandemie ging es eher um klassische studienbezogene Themen wie Prüfungsangst oder Aufschieberei – seit der Pandemie sind die Themen gravierender, existenzieller geworden, bis hin zu vermehrt suizidalen Gedanken. Wir haben es im deutschen Hochschulsystem mit einer „Mental-Health“-Krise der Studierenden zu tun.

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und dessen wirtschaftliche Folgen, die weiteren geopolitischen Kriege und Konflikte, etwa der Krieg Israels in Gaza nach dem abscheulichen Hamas-Massaker vom Oktober 2023 – all diese multiplen Krisen setzen den Studierenden zu, psychologisch, aber auch materiell: Gemäß der 22. Sozialerhebung zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Studierenden, erhoben im Sommer 2021, müssen 34 % der Studierenden mit weniger als 800 Euro im Monat auskommen – das sind noch einmal 60 Euro weniger, als zu dem Zeitpunkt die sogenannte Düsseldorfer Tabelle als Orientierungswert für den Elternunterhalt vorgab. Ein Drittel der Studierenden lebt also in prekären finanziellen Verhältnissen; man muss von Armutsgefährdung sprechen. Währenddessen bekommen, weil dieses zentrale Instrument der staatlichen Studienfinanzierung sträflich vernachlässigt wurde und wird, nur noch 13 % der Studierenden BAföG.

Soziale Infrastruktur für den Studienerfolg: die Studierendenwerke

Vor diesem Hintergrund wird klar: Die sozialen, wirtschaftlichen, finanziellen und psychologischen Herausforderungen, die multiplen Krisen, mit denen Studierende konfrontiert sind, sind vielfältig – und sie erfordern tragfähige Unterstützungsstrukturen jenseits von guter akademischer Betreuung. Den Studierendenwerken kommt eine Schlüsselrolle zu. Als hochschulunabhängige Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, untermauert von einem staatlichen Sozialauftrag, stellen sie die soziale Infrastruktur bereit, die ein chancengleiches, erfolgreiches Studium überhaupt erst ermöglicht.

Ziel dieses Beitrags ist es, die Leistungen der Studierendenwerke systematisch darzustellen und deren Relevanz für den Studienerfolg und die Bildungsbiografien der Studierenden zu beleuchten. Dabei sollen immer wieder besondere Gruppen von Studierenden in den Fokus genommen werden.

Die Studierendenwerke sind moderne Dienstleistungsunternehmen, die mit ihren bundesweit mehr als 18.000 Mitarbeiter*innen als Partner der Hochschulen für die wirtschaftliche, soziale, gesundheitliche und kulturelle Förderung der rd. 2,4 Mio. Studierenden an den deutschen Hochschulen zuständig sind. Studierendenwerke sind Anstalten des öffentlichen Rechts mit einem gemeinsamen, in allen 16 Bundesländern normierten, gesetzlichen Sozialauftrag. Als autonome, gemeinnützige Einrichtungen arbeiten sie wirtschaftlich, aber nicht gewinnorientiert. Mit ihren Service- und Beratungsangeboten ermöglichen sie, dass Studieren unabhängig von der sozialen Herkunft gelingt. Anders ausgedrückt: Sie engagieren sich für Chancengleichheit, damit Studieren für alle erfolgreich wird.

Zugleich tragen die Studierendenwerke zur Profilierung von Hochschulen und Hochschulstädten bei. Außerdem sind sie an ihren Standorten nicht zu unterschätzende Wirtschaftsfaktoren.

Die Studierendenwerke haben ein breites und vernetztes Leistungsangebot, von Hochschulgastronomie über Wohnen, Studienfinanzierung/BAföG, Beratungs- und Unterstützungsangebote, Kinderbetreuung, Internationales bis hin zu Kultur. Das Angebot folgt den Bedürfnissen der Studierenden und basiert auf dem sozialen Auftrag; es ist hochschul- und

standortübergreifend. Die Studierendenwerke versorgen auch an betriebswirtschaftlich unrentablen, kleinen Standorten die Studierenden. Sie arbeiten intern nach wirtschaftlichen Prinzipien, erfüllen aber einen sozialen Auftrag.

Institutionelle Sonderstellung, schwierige Finanzierung

Institutionen wie die Studierendenwerke gibt es im internationalen Vergleich annäherungsweise noch in Frankreich, und mit deutlichen Abstrichen in Italien und den skandinavischen Ländern, wo ihre Äquivalente vorwiegend studentischen Wohnraum anbieten.

Quelle: Studierendenwerke und Studentenwerke im Zahlenspiegel 2023/2024. Student Service Organisations. Facts and Figures. Seite 31. Hrsg.: Deutsches Studierendenwerk. Berlin 2024. https://www.studierendenwerke.de/fileadmin/user_upload/241106_DSW_Zsp2324_web.pdf

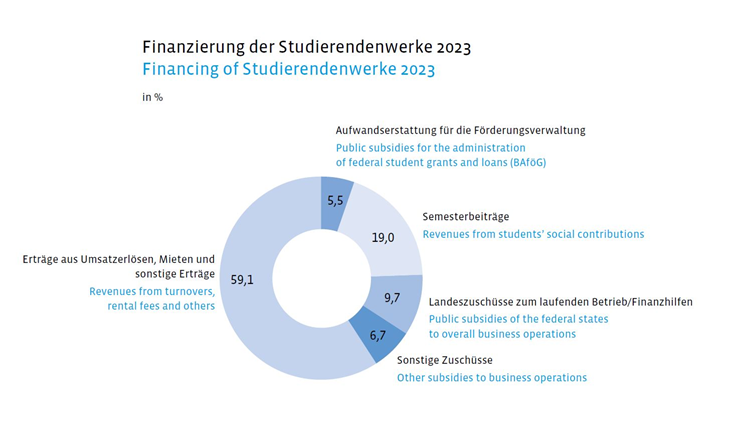

Ihrer institutionell singulären Charakteristik entspricht auch eine von den Hochschulen deutlich andere Finanzierung: Während die Hochschulen zum weitaus überwiegenden Anteil von den Ländern finanziert werden, beträgt die staatliche Finanzierung der Studierendenwerke durch die Länder nicht einmal 10 % ihrer Einnahmen. Wie diese Grafik verdeutlicht, finanzieren sich die Studierendenwerke zu fast 80 % aus Geldern, die direkt (die Sozialbeiträge) oder indirekt (Umsatzerlöse aus Mensen und Wohnheimen) von den Studierenden kommen. Ihre restlichen Einnahmen bestehen aus Zuschüssen, für die BAföG-Auftragsverwaltung oder ihre Kinderbetreuungseinrichtungen.

Entsprechend stark ist die studentische Mitbestimmung und Beteiligung von Studierenden, etwa in den Organen der Studierendenwerke. In mehreren Bundesländern haben Studierende den Vorsitz der jeweiligen Verwaltungsräte inne. Diese starke studentische Partizipation leitet sich auch aus der Historie der Studierendenwerke ab, die sich nach dem Ersten Weltkrieg als zivilgesellschaftliche Initiativen von Studierenden und Lehrenden gegründet hatten.

Leider ist die finanzielle Unterstützung der Studierendenwerke durch die Bundesländer in ihrer Tendenz seit mehr als zwei Jahrzehnten rückläufig. Sprich: Der Staat zieht sich, zumindest was die direkte institutionelle Förderung angeht, mehr und mehr zurück aus seiner sozialen Verantwortung gegenüber den Studierenden. Dagegen arbeiten wir im Deutschen Studierendenwerk, dem Verband aller Studierendenwerke, konsequent politisch an. Es kann nicht sein, dass die Studierendenwerke die rückläufige finanzielle Unterstützung durch die Länder kompensieren müssen über höhere Preise in der Mensa, höhere Mieten im Wohnheim oder erhöhte Sozialbeiträge. All das belastet das ohnehin strapazierte Budget der Studierenden zusätzlich, und es geht gegen die „DNA“ der Studierendenwerke, in Krisenzeiten die Preise erhöhen zu müssen, die Studierende bezahlen müssen…

Dabei ist die Entwicklung in den Ländern durchaus gegensätzlich. Am negativen Ende der Skala steht derzeit das Land Berlin, welches den ursprünglich zugesagten Zuschuss ans Studierendenwerk Berlin in Höhe von 22 Millionen Euro um 7,5 Millionen Euro kürzen will. Das Studierendenwerk könnte eine solche Kürzung seiner staatlichen Unterstützung um ein Drittel nicht anders kompensieren als über deutliche Einschnitte bei seinen Leistungen, also mit Schließungen von Mensen, Cafeterien oder einer schmerzhaften Reduzierung seines Beratungsangebots.

Am positiven Ende der Skala steht der Freistaat Sachsen, welcher im Rahmen seines Doppelhaushalts 2025/2026 den sächsischen Studentenwerken zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von jährlich fünf Millionen Euro zur Verfügung stellt – deutlich mehr, als vorher eingeplant war.

Mein Punkt ist: Die direkte Förderung der Studierenden, etwa durch das BAföG, als auch die indirekte Förderung, über die Leistungen der Studierendenwerke, müssen als zwei Seiten einer Medaille gedacht werden. Wenn wir die Fachkräfte von morgen, die unsere Wirtschaft händeringend benötigt, aus allen Schichten und Milieus unserer Gesellschaft gewinnen wollen, benötigen wir eine gut ausgebaute soziale Infrastruktur, benötigen wir auskömmlich finanzierte Studierendenwerke. Das soll im Folgenden vertieft werden.

Bezahlbarer Wohnraum

Die Bereitstellung von bezahlbarem studentischem Wohnraum ist eine Kernaufgabe der Studierendenwerke. Angesichts der bereits geschilderten steigenden Mietpreise auf dem freien Wohnungsmarkt stellen sie mit ihren 196.00 Wohnheimplätzen in rund 1.700 Wohnheimen eine sozialverträgliche Alternative dar.

Neben bezahlbaren Mieten ist auch die soziale Durchmischung ein Ziel. Die Wohnanlagen bieten oft barrierefreie Apartments an, fördern durch Gemeinschaftsräume das soziale Miteinander und dienen zugleich als Integrationsorte für internationale Studierende. Sie machen rund ein Drittel der studentischen Mieterinnen bundesweit aus, und viele von ihnen, gerade wenn sie aus Nicht-EU-Staaten kommen, haben auf dem freien Wohnungsmarkt so gut wie keine Chance, ein bezahlbares Zimmer zu bekommen. Mehr als 40 Studierendenwerke fördern das interkulturelle Zusammenleben im Wohnheim und die sozial-akademische Integration der internationalen Studierenden mit studentischen Wohnheimtutor*innen – allerdings sind nur Bayern und das Saarland bereit, diese zentrale Integrationsleistung der Studierendenwerke auch finanziell zu fördern. Die Internationalisierungsziele, die Bund, Länder und die Hochschulen jüngst verabredet haben, benötigen zwingend eine entsprechend ausgebaute Infrastruktur, konkret: mehr bezahlbaren Wohnraum auch für internationale Studierende.

Zum Beginn eines jeden Wintersemesters, wenn mehr als 90 % der Studiengänge starten, sind die Wartelisten der Studierendenwerke auf einen Wohnheimplatz bei ihnen komplett überfüllt. Allein beim Studierendenwerk München sind es regelmäßig mehr als 15.000 Studierende.

Dass der Mangel an bezahlbarem Wohnraum nicht allein für die Studierenden heute eine brennende soziale Frage ist, hätte verhindert werden können. Es rächt sich bitter, dass Bund und Länder in den vergangenen zwei Jahrzehnten, da sie gemeinsam über die Bund-Länder-Hochschulpakte die Studienplatzkapazitäten massiv ausgebaut haben, die soziale Infrastruktur vernachlässigt haben: Seit dem Jahr 2007 ist die Zahl der staatlich geförderten Studienplätze um 48 % gestiegen, die Zahl der staatlich geförderten Wohnheimplätze aber nur um 8 %. – Diese Schere darf nicht noch weiter auseinandergehen.

Das im Jahr 2023 gestartete Bund-Länder-Programm „Junges Wohnen“ hat das Potenzial, mittelfristig Abhilfe zu schaffen. Es ist aber eine Marathonstrecke, kein kurzer Lauf, und wir benötigen für einen vollen Erfolg des Programms das starke Engagement auch der Länder.

Hochschulgastronomie: Nachhaltigkeit auf dem Mensa-Teller

Die Studierendenwerke betreiben 910 hochschulgastronomische Einrichtungen, darunter rund 400 Mensen, sowie Cafeterien und Kaffeebars. Mit täglich mehr als 1,5 Millionen ausgegebenen Mensaessen und einem Gesamtumsatz von 387 Millionen Euro im Jahr 2023 gehören die Studierendenwerke zu den größten Gemeinschaftsverpflegern des Landes.

Die Essensauswahl folgt dabei nachhaltigen, ökologischen und gesundheitsbewussten Leitlinien – auch, weil die Studierenden das massiv einfordern. Ein wachsender Anteil vegetarischer und veganer Optionen, die Umstellung auf regionale und saisonale Produkte sowie zertifizierte Bio-Angebote spiegeln gesellschaftliche Ernährungstrends wider, die von den Studierenden in hohem Maße unterstützt und vorgelebt werden. Das Studierendenwerk Berlin beispielsweise hat in allen seinen hochschulgastronomischen Einrichtungen den Fleisch- und Fischanteil auf 4 % reduziert. Die Studierendenwerke sind in der Gemeinschaftsgastronomie anerkannte Pioniere der Nachhaltigkeit; ein Blick auf ihre Mensateller zeigt, wie wir uns alle in Zukunft ernähren sollten – und ernähren werden.

In den Mensen der Studierendenwerke bekommen auch einkommensschwache Studierende eine ausgewogene, gesunde Ernährung. In vielen Mensen gibt es täglich ein Gericht zum Preis von weniger als zwei Euro, und viele Studierendenwerke bieten über ihre „Freitische“ kostenloses Mensaessen an für bedürftige Studierende.

Studienfinanzierung und BAföG

Die Studierendenwerke sind, bis auf das Land Rheinland-Pfalz, für die Bearbeitung und Auszahlung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) zuständig. Als Schnittstelle zwischen Studierenden und der seit dem Jahr 1971 bestehenden Förderstruktur leisten sie einen elementaren Beitrag zur Chancengleichheit beim Hochschulzugang. Im Jahr 2023 haben die Ämter für Ausbildungsförderung der Studierendenwerke mehr als 2,75 Milliarden Euro an rund 416.000 Studierende ausbezahlt.

Auch hier ein politischer Einschub: Das BAföG ist seit mehr als fünf Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte und eine kulturelle Errungenschaft unseres Sozialstaats. Wir schätzen, dass mehr als vier Millionen Menschen, die es sich sonst nicht hätten leisten können, dank BAföG ein Hochschulstudium absolviert haben. Doch das BAföG muss, nachdem es viel zu lange politisch vernachlässigt worden ist, sowohl materiell als auch beim Vollzug reformiert werden. Besonders bei der Digitalisierung gibt es großen Nachholbedarf: Die Ämter für Ausbildungsförderung der Studierendenwerke müssen die online eingereichten BAföG-Anträge ausdrucken, abstempeln, abheften – und dürfen in aller Regel nur in Briefform mit den Studierenden kommunizieren. Hier hätten eine bürokratische Vereinfachung des Gesetzes sowie eine konsequente, durchdachte Digitalisierung riesige Effizienz- und Zeitgewinne, die für eine noch bessere Beratung der Studierenden eingesetzt werden könnten.

Psychologische Beratung und Sozialberatung

Die bereits geschilderte Mental-Health-Krise bei Studierenden, mitsamt der psychischen Langzeitfolgen der Pandemie, hat die psychologischen bzw. psychosozialen Beratungsstellen der Studierendenwerke stärker in den Fokus gerückt, als sie es in Jahren vor der Pandemie waren. Am Beispiel ihrer psychologischen Beratung kann – ohne dies statistisch erhärten zu können – mit dennoch großer Sicherheit der maßgebliche Beitrag dieser Leistung der Studierendenwerke für den Studienerfolg illustriert werden: Aus informellen Rückmeldungen unserer psychologischen Berater*innen wissen wir, dass ihre Beratung in zahlreichen Fällen den Studienfortgang überhaupt erst ermöglicht oder den Studienerfolg sichert.

Die Situation insgesamt ist weiterhin sehr angespannt; die psychologischen Beratungsstellen der Studierendenwerke werden förmlich überrannt. Die Wartezeiten haben sich an manchen Standorten vervielfacht. Bund und Länder müssen die personellen Kapazitäten der psychosozialen Beratungsstellen der Studierendenwerke stärker ausbauen.

Dieser politische Handlungsdruck wird bestätigt durch die jüngste Ausgabe der Studie „beeinträchtigt studieren 3“ aus dem Jahr 2021: Ihr zufolge hat sich die Zahl der Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen vom Jahr 2016 bis zum Jahr 2021 von 11 Prozent auf nunmehr 16 Prozent erhöht. Besonders deutlich ist der Anstieg von Studierenden mit psychischen Erkrankungen. Ihr Anteil ist von 2016 bis 2021 um 12 Prozentpunkte angewachsen, von 53 Prozent auf 65 Prozent. Weit mehr als die Hälfte der 16 % der Studierenden mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung hat also eine psychische Erkrankung!

In den Sozialberatungsstellen der Studierendenwerke geht es vor allem um Fragen zur Studienfinanzierung, zum Beispiel um das Jobben neben dem Studium, Finanzierung außerhalb der normalen Studienförderung, Fragen zur Unterhaltsverpflichtung, Krankenversicherung, Wohngeld oder die Rundfunkgebührenbefreiung. Für internationale Studierende, von denen viele aufs Jobben zwingend angewiesen sind, hat die Sozialberatung des Studierendenwerks eine essenziell wichtige Bedeutung.

Außerdem haben viele Studierendenwerke Darlehenskassen mit günstigen Studienabschlussdarlehen oder Härtefondsdarlehen für Studierende in finanziellen Notlagen

Auch Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen können sich bei den Studierendenwerken beraten lassen: im Rahmen der Sozialberatung, der psychologischen Beratung oder in spezialisierten Beratungsstellen. 46 Studierendenwerke bieten Beratung für Studierende mit Behinderung und chronischen Krankheiten an. Vorwiegend in Einzelgesprächen, aber auch per E-Mail oder in Gruppenveranstaltungen werden etwa Fragen zur Finanzierung des Lebensunterhalts sowie des behinderungsbedingten Mehrbedarfs, zu Nachteilausgleichen bei Studienleistungen, Praktika und Prüfungen sowie zur Organisation von technischen Hilfen oder Studienassistenzen beantwortet. Die Berater*innen der Studierendenwerke arbeiten eng mit den Beauftragten für Studierende mit Behinderungen und chronischen Krankheiten der Hochschulen zusammen.

Alle diese Beratungsformen werden niedrigschwellig, anonym und in der Regel kostenfrei angeboten.

Kinderbetreuung, familienfreundliches Studium

Die Förderung der Vereinbarkeit von Studium und Familie ist ein Angebot, das für viele der 8 % Studierenden mit Kind eine zentrale, das Studium überhaupt erst ermöglichende Funktion hat. Bundesweit zählten wir bei den Studierendenwerken im Jahr 2023 insgesamt 192 Kindertageseinrichtungen mit rund 9.200 Plätzen in eigener Trägerschaft, oder die Studierendenwerke unterstützten Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft – beispielsweise durch unentgeltliche Bereitstellung von Räumen oder durch finanzielle Zuschüsse. Für die Altersgruppe null bis drei Jahre standen rd. 4.500 Plätze zur Verfügung. Für die Drei- bis Sechsjährigen wurden mehr als 4.000 Plätze angeboten. Einige Studierendenwerke halten altersgemischte Gruppen mit einem variierenden Anteil der verschiedenen Altersgruppen vor. Darüber hinaus wird zusätzlich Randzeitenbetreuung bzw. Betreuung außerhalb der Regelbetreuungszeit sowie flexible Kurzzeitbetreuung angeboten.

Zudem leisten die Studierendenwerke mit weiteren Service- und Beratungsangeboten einen umfangreichen Beitrag zu einem familienfreundlichen Studium: spezielle Wohn- und Beratungsangebote, kostenloses bzw. vergünstigtes Mittagessen für Kinder von Studierenden in der Mensa, Spielbereiche in der Mensa sowie Still-, Wickel-, Spiel-, Aufenthaltsräume.

Unterstützung für internationale Studierende

Internationale Studierende machen rund 13 % der Studierendenschaft aus. Ihre Lebenslagen sind häufig durch höhere Unsicherheiten gekennzeichnet – sowohl ökonomisch als auch sozial. Die Studierendenwerke bieten gezielte Integrationshilfen, wie etwa über die bereits geschilderten studentischen Wohnheimtutor*innen in den Wohnheimen, aber auch interkulturelle Veranstaltungen, spezielle Beratungsangebote sowie Buddy- oder Mentoring-Programme, um soziale Isolation zu vermeiden und den interkulturellen Austausch zu fördern.

Kulturförderung für einen attraktiven Campus

Ein kulturelles Angebot für die Studierenden gehört in allen Bundesländern – mit Ausnahme von Hamburg – ebenfalls zu den gesetzlichen Aufgaben der Studierendenwerke. Das kulturelle Engagement der Studierendenwerke ist enorm vielseitig: Ausstellungen, Lesungen, Konzerte, Filme, Theateraufführungen und Festivals werden von und mit Studierenden organisiert. Die Studierendenwerke schaffen die Rahmenbedingungen für die kulturelle Eigeninitiative der Studierenden, stellen Räume oder technische Ausstattung zur Verfügung und unterstützen studentische Kulturprojekte mit finanziellen Mitteln. Ein wichtiger Leitsatz der kulturellen Förderung von Studierenden ist dabei, dass die Akzente des Angebots von den Studierenden selbst ausgehen.

Im Jahr 2023 förderten 26 Studierendenwerke studentische Kulturgruppen. 21 Studierendenwerke stellten den Studierenden eine Theaterbühne oder einen Theatersaal zur Verfügung, von 18 wurden den Studierenden besondere Ausstellungsmöglichkeiten/ Galerien als Orte für kulturellen Austausch angeboten. 27 Studierendenwerke stellten Probe- und Übungsräume zur Verfügung, 24 Studierendenwerke wiederum ermöglichten den Zugang zu einem Veranstaltungsraum. 19 Studierendenwerke förderten Kneipen mit Kulturprogramm. 26 Studierendenwerke boten kulturelle Workshops und Kurse an, 22 bereicherten das kulturelle Leben vor Ort durch die Unterstützung von kulturellen Festivals und Wettbewerben. 12 Studierendenwerke förderten Studierendenclubs.

Kulturelle Bildung ist in den Bachelor- und Masterstudiengängen nicht verankert; die Studierendenwerke spielen für diese extracurriculare Bildung eine wichtige Rolle auf dem Campus, und die Campuskultur wiederum ist zentral für dessen Attraktivität.

Fazit: Soziale Infrastruktur als Studienerfolgsfaktor

Die Leistungen der Studierendenwerke tragen nicht nur zur individuellen Entlastung, sondern systematisch zum Studienerfolg bei. Indem sie finanzielle, soziale, interkulturelle und gesundheitliche Barrieren abbauen, ermöglichen sie eine breitere Teilhabe am Hochschulsystem und realisieren Chancengleichheit im sozial nach wie vor hochselektiven deutschen Hochschulsystem. Ihre Rolle ist damit nicht kompensatorisch, sondern als integraler Bestandteil der Bildungsinfrastruktur zu verstehen.

Für den Studienerfolg insgesamt können die Leistungen der Studierendenwerke nicht hoch genug veranschlagt werden. Dies gilt insbesondere für internationale Studierende, Studierende mit Kind oder Studierende mit Beeinträchtigung.

Die Studierendenwerke bilden das soziale Rückgrat des deutschen Hochschulsystems. Ohne ihre Angebote wäre ein chancengleiches Studium in Deutschland nicht denkbar. Für die soziale Gerechtigkeit und für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft spielen die Studierendenwerke eine wichtige Rolle.

Sie sind absolut systemrelevant. Das zeigte sich während der Pandemie-Lockdowns, als Hunderttausenden von Studierenden durch den Wegfall ihrer Nebenjobs über Nacht die Existenzgrundlage wegfiel. In dieser Situation gelang es der damaligen Bundesregierung, gemeinsam mit den Studierendenwerken in kürzester Zeit eine Online-Überbrückungshilfe aufzusetzen für Studierende, die wegen der Lockdowns in eine finanzielle Notlage geraten waren. Insgesamt konnten so an 435.000 Studierendende insgesamt 196 Millionen Euro Zuschuss ausbezahlt werden.

Ohne die Studierendenwerke würden massenhaft Menschen erst gar kein Studium aufnehmen, und ohne Studierendenwerke würden nochmal massenhaft Menschen ihr angefangenes Studium nicht beenden können. Die Folgen wären bildungs-, sozial- und arbeitsmarktpolitisch verheerend. Gäbe es die Studierendenwerke nicht schon seit mehr als 100 Jahren – man müsste sie sofort erfinde.

Mehr politische Unterstützung

In ihrer Gesamtheit stellen die Studierendenwerke die soziale Infrastruktur erfolgreichen Studierens dar. Angesichts der multiplen Krisen unserer Zeit, die sich negativ auf Studierende auswirken, angesichts einer sich sozial weiter ausdifferenzierenden Studierendenschaft sowie des politischen Ziels, den Fachkräftemangel in vielen Branchen zu mildern mit akademisch qualifizierten Menschen aus allen Schichten unserer Gesellschaft – angesichts dieser Herausforderungen bleibt die Stärkung der Studierendenwerke eine vorrangige politische Aufgabe.

Vor allem die 16 Bundesländer stehen hier in der Verantwortung. Sie müssen die Hochschulbildung und die ihr zugrundeliegende soziale Infrastruktur ausbauen und stärken. Alles andere wäre eine krasse Missachtung der Zukunftschancen ganzer Generationen von studierwilligen und studierfähigen jungen Menschen.

Literatur:

Die Studierendenbefragung in Deutschland: 22. Sozialerhebung. Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland 2021. Martina Kroher, Mareike Beuße, Sören Isleib, Karsten Becker, Marie-Christin Ehrhardt, Frederike Gerdes, Jonas Koopmann, Theresa Schommer, Ulrike Schwabe, Julia Steinkühler, Daniel Völk, Frauke Peter, Sandra Buchholz. Hrsg.: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Berlin 2023

https://www.studierendenwerke.de/fileadmin/user_upload/22._Soz_Hauptbericht_barrierefrei.pdf

Die Studierendenbefragung in Deutschland: best3. Studieren mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung. Julia Steinkühler, Mareike Beuße, Martina Kroher, Frederike Gerdes, Ulrike Schwabe, Jonas Koopmann, Karsten Becker, Daniel Völk, Theresa Schommer, Marie-Christin Ehrhardt, Sören Isleib, Sandra Buchholz. Hrsg.: Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW). Berlin 2023

Studierendenwerke und Studentenwerke im Zahlenspiegel 2023/2024. Student Service Organisations. Facts and Figures 2023/2024. Hrsg.: Deutsches Studierendenwerk. Berlin 2024

https://www.studierendenwerke.de/fileadmin/user_upload/241106_DSW_Zsp2324_web.pdf