Dr. Markus Lörz (Abteilung Struktur und Steuerung des Bildungswesens am DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt am Main) und Prof. Dr. Kai Maaz (Geschäftsführender Direktor des DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation)

1. Ausmaß: Inwieweit bestehen auf dem Weg zur Hochschule soziale Ungleichheiten?

In Deutschland wurden die Bildungswege zum Studium seit den 1950er Jahren flächendeckend ausgebaut und die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungsgängen erhöht. In vielen Bundesländern hat die Umstellung des mehrgliedrigen Bildungssystems auf ein zweigliedriges Bildungssystem zu mehr Durchlässigkeit zwischen den Bildungswegen geführt (Bachsleitner et al., 2025) und mit der Anrechnung beruflicher Kompetenzen wurden die Zugangswege zum Studium für verschiedene Bevölkerungsteile erheblich erleichtert (Freitag, 2009). Zudem wurden mit den praxisorientierten Studiengängen und den (dualen) Fachhochschulen die Studienangebote verbreitert. Die Zahl der Studierenden hat sich im Zuge dieser Veränderungen sukzessive erhöht (Statistisches Bundesamt, 2022), sodass Hochschulbildung an sich ihren vormals exklusiven Charakter verloren hat und die Studierendenschaft hinsichtlich ihrer Motivlagen und Möglichkeiten immer heterogener wird (Wolter und Kerst, 2016). Der Trend zu mehr Hochschulbildung hat allerdings in den letzten fünfzehn Jahren nachgelassen und setzt, zumindest mit Blick auf die Studienanfänger*innenzahlen, seinen vormals expansiven Charakter nicht fort. Seit 2010 lässt sich in den Studienanfänger*innenzahlen eher eine Stagnation, denn eine Expansion bei den jährlichen Zuwachsraten erkennen. Wer nun die Hoffnung hatte, dass im Zuge einer solchen Entwicklung die sozialen Ungleichheiten beim Hochschulzugang abnehmen, wird mit Blick auf die regelmäßig erscheinenden Statistiken (Autor*innengruppe Bildungsberichterstattung, 2022) und nicht enden wollende Forschungsarbeiten zu sozialen Ungleichheiten im Hochschulbereich (Hägglund und Lörz, 2020; Mentges, 2019; Koopmann et al., 2024; Quast et al., 2025) enttäuscht.

Mit Blick auf die zentralen Ungleichheitsdimensionen Geschlecht, Migrationsstatus und soziale Herkunft geht aus den aktuellen Studien der Hochschulforschung hervor, dass sich im Vergleich zu den Ungleichheiten vor 30 Jahren am Übergang ins Studium wenig getan hat. Studienberechtigte aus privilegiertem Elternhaus (Christoph et al., 2024; Quast et al., 2025), studienberechtigte Männer (Hägglund und Lörz, 2020) und Studienberechtigte mit Migrationshintergrund (Mentges, 2019) nehmen nach wie vor häufiger nach Erwerb der Hochschulreife ein Studium auf – das war auch schon früher so. Der Fokus auf einzelne Übergänge ist allerdings hinsichtlich der differenziellen Bildungsverläufe und des in Deutschland stratifizierten und standardisierten Bildungssystems verkürzt. Zum einen lässt der ausschließliche Blick auf die am Ende des Bildungsweges erreichten Bildungszertifikate außer Acht, dass auch auf dem Weg durch das Bildungssystem zentrale Kompetenzen erworben werden. Zum anderen können über die Zeit innerhalb der verschiedenen Bildungsstufen auch gegenläufige Entwicklungen stattfinden, sodass trotz verbesserter Bedingungen mit Blick auf das Ende der Bildungslaufbahn der Eindruck stabiler Ungleichheitsmuster entstehen kann.

Aus Lebensverlaufsperspektive wirkt sich insbesondere eine Weichenstellung an einem früheren Bildungsübergang (dazu später mehr) auf die weiteren Bildungsoptionen und nachfolgenden Bildungs- und Berufswege aus. Es lohnt sich demnach die sozialen Ungleichheiten an den verschiedenen Passagen des Bildungssystems genauer zu betrachten und die dort jeweils stattfindenden Entwicklungen ins Verhältnis zueinander zu setzen. Dabei zeigt sich, dass sich beispielsweise die vormals ungünstige Situation der Mädchen am Übergang ins Gymnasium in den vergangenen 50 Jahren zugunsten der Mädchen gedreht hat (Helbig, 2012). Am Übergang ins Studium zeigt sich allerdings eine gegenläufige Entwicklung und die Übergangsquote der studienberechtigten Frauen sinkt Anfang der 1980er Jahre leicht ab (Lörz et al., 2011). Dennoch trägt sich die veränderte vorteilhafte Ausgangssituation der Frauen in der Sekundarstufe über die Zeit bis ins Hochschulstudium durch und Frauen sind mit Blick auf ihren Bevölkerungsanteil trotz ihrer vermeintlich geringeren Studierquoten im Hochschulstudium mittlerweile überrepräsentiert.

Ein anderes Bild ergibt sich mit Blick auf die Bildungsungleichheiten nach sozialer Herkunft, d.h. der Bildung, dem Einkommen und dem beruflichen Status der Eltern. Eltern bieten ihren Kindern unterschiedliche soziale, ökonomische und kulturelle Erfahrungsspielräume innerhalb des Elternhauses an, welche sich in verschiedener Weise auf deren Bildungserfolg auswirken können. Insbesondere die kulturellen Bedingungen in den Elternhäusern sind entscheidend für den Bildungserfolg: zum einen, um den Kindern das nötige Wissen über die Bedingungen und Möglichkeiten des Bildungssystems zu geben, und zum anderen, um ihnen für den Bildungserfolg hilfreiche Unterstützungs- und Lerngelegenheiten zu bieten. Auffällig ist beim Blick auf die verschiedenen Passagen des Bildungssystems, dass an allen Bildungsübergängen herkunftsspezifische Unterschiede bestehen und dass auch innerhalb der einzelnen Bildungsstufen Kinder aus weniger privilegierten Familien durchweg geringere Erfolgsquoten aufweisen. Kinder aus weniger privilegierten Familien erwerben seltener das Abitur, nehmen seltener ein Studium auf, gelangen seltener in die weiterführenden Masterstudiengänge und entschließen sich auch nach dem Studium seltener für eine akademische Karriere (Dumont et al., 2019; Scharf et al., 2023).

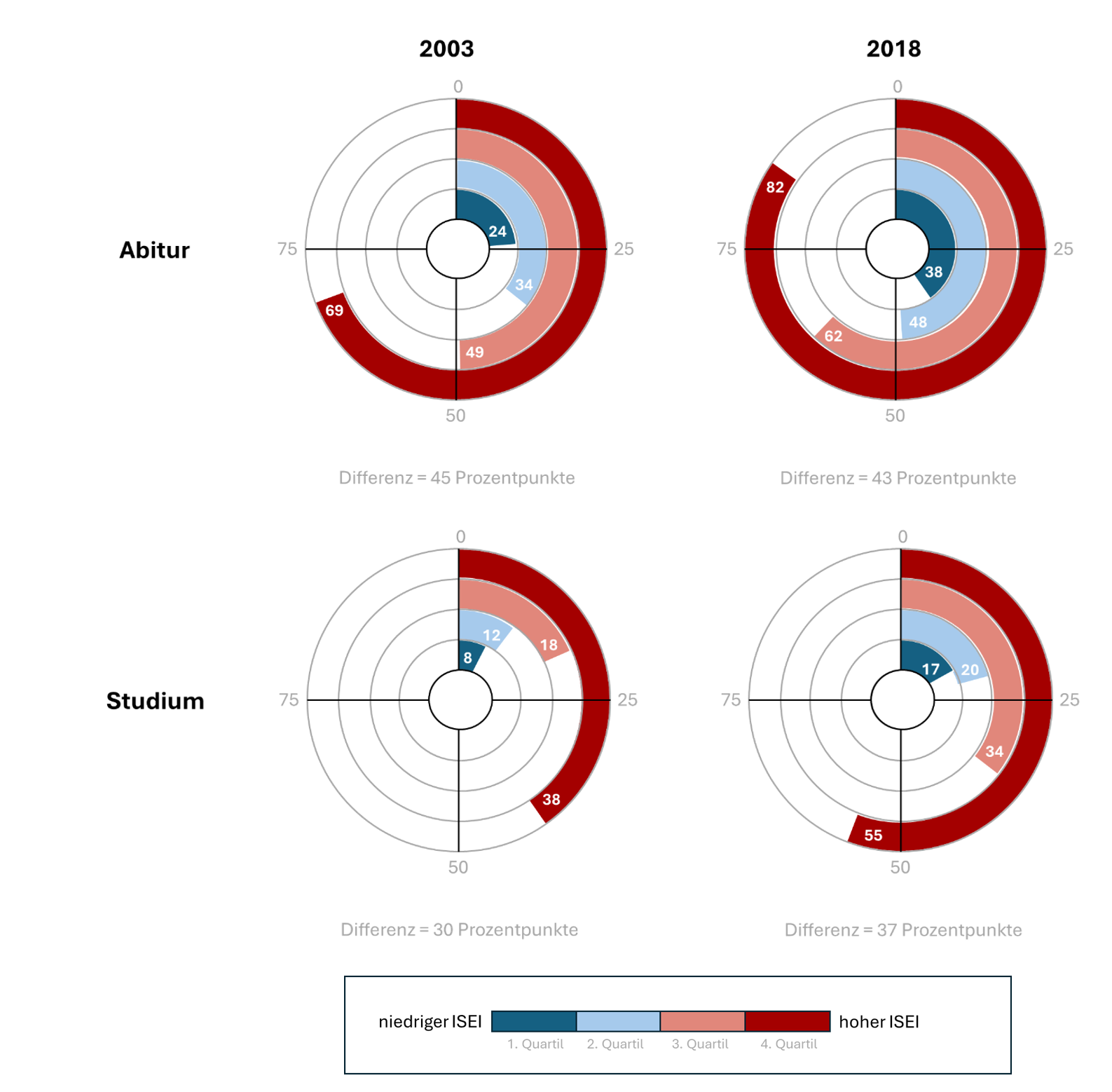

Dennoch hat sich das Ungleichheitsphänomen über die Zeit verändert. Wie sich aus Abbildung 1 erkennen lässt, ist positiv zu vermerken, dass alle sozialen Gruppen von der Bildungsexpansion profitiert haben und mittlerweile häufiger ein Abitur bzw. ein Studium anstreben. Das Bildungsniveau in Deutschland hat sich demnach über die Zeit erhöht. Negativ zu vermerken ist allerdings, dass sich trotz der massiven Bildungsexpansion die sozialen Ungleichheiten nicht aufgelöst haben. Schüler*innen aus weniger privilegierten Familien (1. Quartil) streben heute wie schon vor zwanzig Jahren deutlich seltener ein Abitur bzw. ein Studium an als Schüler*innen aus privilegierteren Familien (4. Quartil). Hinsichtlich der Unterschiede beim Abiturerwerb zeigt sich zwar tendenziell, dass die Herkunftsdifferenzen leicht abnehmen (von 45 auf 43 Prozentpunkte). Aber bei der Absicht zu studieren findet sich vielmehr ein gegenläufiger Trend und die Herkunftsunterschiede nehmen zu (von 30 Prozentpunkten auf 37 Prozentpunkte). Diese über die Zeit veränderten Ungleichheitsphänomen zeigen sich nicht nur mit Blick auf die Ränder der Sozialverteilung (1. vs. 4 ISEI-Quartil), sondern auch wenn man die mittleren ISEI-Quartile betrachtet. Lörz und Schindler (2011) sprechen hierbei von einer Verlagerung der Ungleichheitsmechanismen von den früheren Bildungsübergängen auf die späteren. Die am Ende des Bildungsweges zu beobachtenden Bildungsungleichheiten verlagern sich demnach tendenziell von den früheren Bildungspassagen auf die späteren – wenngleich die Hauptweichenstellung immer noch die Entscheidung für oder gegen ein Abitur darstellt.

Abb. 1: Angestrebter Bildungsabschluss der 15-jährigen Schüler*innen nach höchstem sozio-ökonomischen Status der Eltern (ISEI) zwischen 2003 und 2018 (in Prozent)

Quelle: PISA-Studie 2003, 2018 (eigene Berechnungen)

Anmerkung: Die Differenz wird zwischen dem 1. ISEI-Quartil (hoher ISEI) und dem 4. ISEI-Quartil (niedriger ISEI) gebildet und in absoluten Prozentpunkten dargestellt. Durch den Vergleich der Jahrgänge lässt sich erkennen, ob die absoluten Unterschiede zwischen den verschiedenen Herkunftsgruppen über die Zeit zu- oder abnehmen.

Neben den herkunftsspezifischen Unterschieden an den verschiedenen Übergängen des Bildungssystems (vertikale Unterschiede) gibt es auch erhebliche Unterschiede in der Art der Bildungsbeteiligung innerhalb einer Bildungsstufe und den extracurricularen Erfahrungen außerhalb des Bildungssystems (horizontale Unterschiede). Kinder aus privilegierten Familien besuchen häufiger eine Privatschule (Klemm et al., 2018; Helbig und Mayer, 2023), sammeln sowohl in der Schule als auch während des Studiums häufiger Auslandserfahrungen (Gerhards und Hans, 2013; Aerts und Van Mol, 2023), nutzen häufiger kulturelle Bildungsangebote außerhalb der Schule (Belet et al., 2023; Burkhard et al., 2024) und erhalten mehr bildungsbezogene Unterstützung in ihrem familiären Umfeld (Autor*innengruppe Bildungsberichterstattung, 2020). Sie finden demnach, unabhängig von dem gewählten Bildungsweg, oftmals günstigere Bildungsbedingungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule vor. Es ist mit Blick auf diese unterschiedliche Ausgangslage daher wenig überraschend, dass Maaz und Lörz (2024) trotz Bildungsexpansion und einer steigenden Bildungsbeteiligung in gymnasialen Bildungsgängen in den Lese- und Mathematikkompetenzen weiterhin mehr oder weniger stabile herkunftsspezifische Unterschiede finden. Zudem kumulieren sich diese Unterschiede über den Bildungsverlauf zu sehr unterschiedlichen Bildungsprofilen am Ende des Bildungsweges. Beim Eintritt in den Arbeitsmarkt bringen die potenziellen Arbeitnehmer*innen je nach sozialer Herkunft demnach sehr unterschiedliche Qualifikations- und Kompetenzprofile mit.

Die Ungleichheitsforschung zeigt in diesem Zusammenhang, dass sich Unterschiede nicht nur über den Bildungsverlauf zu einem sehr spezifischen Muster kumulieren, sondern dass sich die verschiedenen Ungleichheitsdimensionen Geschlecht, Migrationshintergrund und sozialer Herkunft auch im Zusammenspiel zusätzlich nachteilig auf den Bildungsverlauf auswirken können. Die Forschung spricht hierbei von dem Phänomen der Intersektionalität (Crenshaw, 1991). Grundgedanke hierbei ist erstens, dass sich einzelne Risikofaktoren additiv zu einem größeren Ungleichheitsphänomen kumulieren können, zweitens, dass sich verschiedene Merkmalskombinationen zusätzlich verstärkend auf den Bildungserfolg auswirken können (Lühe et al., 2017; Lörz, 2019, 2020), und drittens, dass es auch Puffereffekte geben kann, die zur Reduzierung von Bildungsungleichheiten beitragen (Kompensation). Eine solche intersektionale Perspektive auf das Thema Bildungsungleichheit ist zum einen wichtig, um das gesamte Ausmaß der Bildungsungleichheit richtig einschätzen zu können, und zum anderen, um je nach Merkmalskonstellation adäquate Unterstützungsangebote in den jeweiligen Abschnitten des Bildungsverlaufs anbieten zu können. Die Ergebnisse von Lörz (2020) legen mit Blick auf den Studienverlauf bspw. nahe, dass – wenn der Abbau sozialer Ungleichheit insgesamt adressiert werden soll – gerade der Fokus auf soziale Herkunft empfehlenswert wäre, da dies eine der zentralen Hauptursachen der bestehenden Bildungsungleichheiten in allen Bildungspassagen ist. D.h. wenn geeignete Ansätze zur Reduzierung der Ungleichheiten nach sozialer Herkunft gefunden werden, wird nicht nur das Gesamtausmaß an Bildungsungleichheit in Deutschland wesentlich reduziert, sondern zugleich andere Bildungsungleichheiten bspw. nach Migrationshintergrund verringert.

Trotz der langjährigen Forschung, der verschiedenen Reformen innerhalb des Bildungssystems in den vergangenen Jahrzehnten und der zugleich veränderten Studienbedingungen scheint sich an dem grundsätzlichen Ungleichheitsphänomen wenig verändert zu haben. Dies ist angesichts der Tragweite von Bildungsungleichheiten auf individueller, wirtschaftlicher sowie gesellschaftlicher Ebene bedenklich. Die individuellen Karriere- und gesellschaftlichen Teilhabechancen sind in hohem Maße vom erreichten Bildungsniveau abhängig (Autor*innengruppe Bildungsberichterstattung, 2022) und wirken sich unmittelbar auf die individuelle Lebensführung aus. Es zeigt sich: Wer einen höheren Bildungsabschluss erreicht, hat nicht nur monetäre Vorteile, sondern höhere Bildung geht auch mit einem gesundheitsbewussten Verhalten, gesellschaftlich stärkerem Engagement und einer insgesamt höheren Lebenszufriedenheit einher (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2018). Aus Bildungsungleichheiten ergeben sich demnach auf individueller und gesellschaftlicher Ebene unmittelbar spürbare Konsequenzen. Auch die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft eines Landes hängt stark von der effizienten Nutzung vorliegender Bildungspotentiale ab. Aus dieser Perspektive führen Bildungsungleichheiten dazu, dass vorliegende Potentiale nicht hinreichend genutzt werden und ein Wirtschaftsstandort angesichts der verfügbaren Fachkräfte einen Standortnachteil erhält. Es besteht folglich aus sehr verschiedenen Motivlagen ein Interesse daran zu verstehen, wie Bildungsungleichheiten entstehen und wie sich diese reduzieren ließen.

2. Ursachen: Warum bestehen auf dem Weg zur Hochschule weiterhin Ungleichheiten nach sozialer Herkunft?

Aus Perspektive der Forschung zu sozialer Ungleichheit und sozialer Mobilität sind Bildungsungleichheiten zu weiten Teilen als das Ergebnis unterschiedlicher Leistungen (primäre Herkunftseffekte) und unterschiedlicher Bildungsentscheidungen an den verschiedenen Übergängen des Bildungssystems (sekundäre Herkunftseffekte) zu verstehen (Boudon, 1974). Hintergrund dieser Überlegung ist, dass Schüler*innen die verschiedenen Bildungsoptionen nach der Schule betrachten und sich für die Bildungswege entscheiden, die aus ihrer Perspektive am optimalsten und realistischsten erscheinen. Die am Übergang ins Studium zu beobachtenden sozialen Ungleichheiten hängen diesen Überlegungen zufolge insbesondere mit einer unterschiedlichen Bewertung der Kosten, Erträge und Erfolgsaussichten zusammen, die den jeweiligen nachschulischen Bildungsoptionen zugeschrieben werden (Maaz, 2006; Becker und Hecken, 2008; Lörz, 2012; Quast et al., 2023; Christoph et al., 2024). Da sich die finanziellen, kulturellen und sozialen Bedingungen in den Familien erheblich unterscheiden, fällt die Bewertung der verschiedenen Bildungsoptionen zwischen Schüler*innen aus privilegiertem Elternhaus und Schüler*innen aus weniger privilegierten Familien auch sehr unterschiedlich aus. Studien, die sich speziell mit dem Übergang von der Schule in die Hochschule beschäftigen, kommen dabei zu dem Ergebnis, dass zwar unterschiedliche Leistungen einen zentralen Teil der Erklärung ausmachen (primäre Herkunftseffekte), aber die wesentliche Ursache in einem unterschiedlichen Entscheidungsmuster der verschiedenen Herkunftsgruppen liegt (sekundäre Herkunftseffekte, siehe Scharf et al., 2020; Schörner und Bittmann, 2024).

Ein genauerer Blick auf die einzelnen Entscheidungsparameter macht zudem deutlich, dass insbesondere die Kosten eines Studiums von Schüler*innen aus weniger privilegiertem Elternhaus als höher erachtet werden (Lörz, 2012), während Schüler*innen aus privilegiertem Elternhaus die Vorzüge eines Studiums als höher erachten. Diese empirischen Befunde passen ganz gut zu den Überlegungen einer rationalen Entscheidungstheorie, wonach die nachwachsende Generation jeweils bestrebt ist, zumindest den sozialen Status ihrer Elterngeneration zu erreichen. Je nach familiärem Sozialstatus werden ganz unterschiedliche Anforderungen an die Statusreproduktion gestellt und den Bildungswegen dementsprechend eine unterschiedliche Bedeutung beigemessen. Da in privilegierten Familien die Messlatte zur Statusreproduktion höher liegt, schreiben Schüler*innen aus privilegierten Familien höheren Bildungsabschlüssen auch einen höheren Stellenwert zu. Schüler*innen aus weniger privilegiertem Elternhaus zeichnen sich demgegenüber in dieser Übergangspassage eher durch ein risikoaverses Entscheidungsverhalten aus: Sie trauen sich seltener die Durchführung eines Hochschulstudiums zu, sehen eher die Kostenals die Chancen eines Studiums; zudem lassen die von ihnen erworbenen Bildungszertifikate zum Teil auch nur begrenzte Studienoptionen zu (Quast et al., 2025). Die Voraussetzungen bei der Entscheidung über den weiteren Bildungsweg unterscheiden sich demnach erheblich nach dem sozio-ökonomischen Status der Familie. Interessant ist bei der Perspektive der Studien allerdings, dass die Rolle der Hochschulen, die Rolle der Eltern und die Rolle der Lehrer*innen empirisch gar nicht so sehr im Fokus steht, sondern in der Mehrzahl der Studien den individuellen Entscheidungsparametern, wie eine unterschiedliche Einschätzung von Kosten und Erfolgsaussichten, die zentrale Erklärung für herkunftsspezifische Unterschiede am Übergang ins Studium zugeschrieben wird.

Problematisch an den zitierten Studien ist dabei, dass sie oftmals lediglich die enge Passage des Übergangs von der Schule in das Studium betrachten und vorgelagerte Entscheidungs- und Entwicklungspfade nur begrenzt bzw. lediglich retrospektiv abbilden können. Zudem werden in den wenigsten Studien die verschiedenen, an der Entstehung von Bildungsungleichheit beteiligten Akteur*innen (wie Schüler*innen, Eltern, Schule sowie Hochschule) gleichermaßen empirisch berücksichtigt. Der Fokus liegt oftmals auf den studienberechtigten Schüler*innen und den aus ihrer Perspektive wahrgenommenen Bedingungen in Elternhaus, Schule und Hochschule. Es fehlt demnach oftmals eine längerfristige Lebensverlaufs- und Entwicklungsperspektive, die aus verschiedenen Akteursperspektiven erklärt, warum und an welchen Stellen des Bildungsweges Unterschiede entstehen und warum sich am Ende der Schulzeit die Leistungs- und Wahrnehmungsmuster der Schüler*innen mit Blick auf die nachschulischen Bildungswege nach sozialer Herkunft unterscheiden.

Richtet man daher den Blick auf die vorgelagerten Bildungs- und Entwicklungspfade auf dem Weg zum Studium, so wird schnell ersichtlich, dass – aufgrund des mehrgliedrigen und hierarchisch aufgebauten Bildungssystems in Deutschland sowie der vergleichsweise frühen Einteilung der Schüler*innen in verschiedene Bildungsgänge – die zentrale Selektionspassage zwischen der Grundschule und den weiterführenden Bildungsgängen verläuft. An dieser im internationalen Vergleich frühen Übergangspassage wird nicht nur der weitere Bildungsweg maßgeblich bestimmt, sondern durch die differenziellen Entwicklungsmilieus innerhalb der Bildungsgänge werden die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Leistungsunterschiede zwischen den verschiedenen Schüler*innen weiter verstärkt. Zum einen liegt dies an der curricularen Verankerung unterschiedlicher stimulierender Lehrinhalte innerhalb der Bildungsgänge; zum anderen ist dies aber auch das Resultat einer zwischen den Bildungsgängen unterschiedlichen leistungsbezogenen Schüler*innenkomposition (Baumert et al., 2006; Maaz et al., 2008; Dumont et al., 2013).

Dass die gymnasialen Bildungsgänge in verschiedener Hinsicht Vorteile gegenüber den anderen Bildungsgängen bieten und der Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe die zentrale Weichenstellung des Bildungsverlaufs darstellt, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Dies wirft umso mehr die Frage auf, warum trotz dieses Umstands weiterhin an diesem entscheidenden Bildungsübergang herkunftsspezifische Unterschiede bestehen. Das Schulgeld für Gymnasien wurde Ende der 1950er Jahre abgeschafft und in vielen Bundesländern obliegt die Entscheidung den Schüler*innen selbst bzw. deren Eltern. Die Forschung betrachtet dieses seit Jahrzehnten bestehende Ungleichheitsphänomen am Übergang von der Grundschule in die weiterführenden Schulformen im Grunde aus drei verschiedenen Perspektiven: Ein erster Strang der Forschung sieht die Ursache für die herkunftsspezifischen Unterschiede am Übergang ins Gymnasium insbesondere in den geringeren schulischen Leistungen der Schüler*innen aus weniger privilegierten Familien. Diese leistungsbezogenen Unterschiede liegen im Grunde bereits vor der Einschulung vor und tragen sich durch die Bildungslaufbahn durch (Skopek und Passaretta, 2021). Dieser Forschung zufolge ist die Erklärung für herkunftsspezifische Unterschiede beim Abiturerwerb in primären Herkunftseffekten zu suchen.

Ein zweiter Strang der Forschung fokussiert sich stärker auf die Eltern und sieht die herkunftsspezifischen Unterschiede am Übergang ins Gymnasium insbesondere als das Resultat der höheren Bildungsaspirationen der Eltern aus privilegierten Familien (Ditton und Krüsken, 2010). Hier wird die Erklärung demnach stärker in sekundären Herkunftseffekten und einer unterschiedlichen Bewertung der verschiedenen Bildungsoptionen gesucht. Ein dritter Strang der Forschung rückt demgegenüber stärker die Rolle der Schule und der Lehrer*innen ins Zentrum der Analyse und sieht diese als Teil des Reproduktionsprozesses an (Gomolla und Radtke, 2009). Eine Überlegung hierbei ist, dass die weniger privilegierten Sozialgruppen mit den Regeln und der (akademischen) Sprache des Bildungssystems weniger gut vertraut sind und die Lehrer*innen ihrerseits die (nicht-akademische) Sprache der Schüler*innen aus weniger privilegierten Familien weniger gut verstehen und dadurch mehr oder weniger (un)bewusst die Schüler*innen in der Benotung und Förderung diskriminieren.

Wenngleich sich gerade für den zuletzt genannten Punkt in der Empirie kaum Hinweise auf ein bewusst diskriminierendes Verhalten von Seiten der Lehrer*innen gegenüber Schüler*innen aus weniger privilegiertem Elternhaus finden und die eigentliche Erklärung in primären und sekundären Herkunftseffekten zu suchen ist, so sind Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen dennoch allesamt Teil des Entstehungsprozesses von Bildungsungleichheiten. Im Grunde können demnach alle drei Akteur*innen einen Beitrag zum Abbau von Bildungsungleichheiten leisten. Eine zentrale Frage in diesem Zusammenhang ist, ob die Schule eher zur Verstärkung bereits bestehender Ungleichheiten beiträgt (Reproduktion) oder ob es den Schulen vielmehr gelingt, unterschiedliche leistungsbezogene Eingangsbedingungen der Schüler*innen und unterschiedliche Fördermöglichkeiten in den Elternhäusern auszugleichen (Kompensation).

Die vorliegenden Forschungsarbeiten deuten darauf hin, dass es den Schulen bislang nicht gelingt, die Eingangsunterschiede zwischen den verschiedenen Sozialgruppen auch nur annährend auszugleichen. Man kann in diesem Zusammenhang aber auch die Frage stellen, inwieweit es die zentrale Aufgabe der Schule ist, sich auf die leistungsschwächeren Schüler*innen zu fokussieren bzw. inwieweit überhaupt hinreichende Ressourcen den Schulen zur Verfügung stehen, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Die Forschung macht aber auch deutlich, dass ohne die Institution Schule die sozialen Ungleichheiten im Kompetenzerwerb noch größer ausfallen würden. Zu erkennen ist dies beispielsweise daran, dass der Großteil der leistungsbezogenen Unterschiede bereits vor der Schulzeit vorliegt und die Leistungsschere zwischen den verschiedenen Sozialgruppen insbesondere in den Schulferien weiter auseinander geht, wenn sich die Schüler*innen in ihren Familien und den dort vorliegenden Entwicklungsmilieus befinden. Ein ähnliches Phänomen war während der Schulschließungen im Rahmen der COVID-19 Pandemie zu beobachten. In der Phase des Homeschoolings sind insbesondere die Leistungen der Schüler*innen aus weniger privilegiertem Elternhaus eingebrochen (Engzell et al., 2021). D.h.: Wenn der institutionelle Rahmen der Schule fehlt, um allen Schüler*innen eine ähnlich stimulierende Lernumwelt zu bieten, nehmen die Ungleichheiten nach sozialer Herkunft nochmals zu, ein Phänomen, welches sich auch in anderen Lebensphasen zeigt. Wird in jungen Jahren ein Kindergarten besucht, steigt die Wahrscheinlichkeit in der Schule erfolgreich zu sein stark an. Nach Kleinert (2024) würden die sozialen Ungleichheiten in der Schule deutlich geringer ausfallen, wenn alle Kinder gleichermaßen eine frühkindliche Betreuung in Anspruch nehmen würden – denn auch in der Nutzung frühkindlicher Betreuungsangebote bestehen herkunftsspezifische Unterschiede. Auch im Erwachsenenalter deutete sich im Zuge der COVID-19 Pandemie an, dass die sozialen Ungleichheiten zunehmen, sobald sich die Studienbedingungen erschweren – sowohl nach sozialer Herkunft als auch für andere vulnerable Studierendengruppen, wie Studierende mit Kind, Studierende mit Migrationshintergrund und Studierende mit Beeinträchtigung (Koopmann et al., 2024).

Mit Blick auf die Veränderungen über die Zeit wird ersichtlich, dass sich die Ungleichheitsmechanismen auch verändern können. Einerseits verlagern sich im Zuge der Bildungsexpansion soziale Ungleichheiten tendenziell von den früheren auf die späteren Bildungsübergänge (siehe Abbildung 1). Andererseits nehmen die Ungleichheiten mit Blick auf die gesellschaftlichen Herausforderungen mitunter auch neue Formen an. Nach Lucas (2001) ist dieses Phänomen darüber zu erklären, dass, wenn höhere Bildung an Exklusivität verliert, die privilegierten Herkunftsgruppen beginnen sich andere Abgrenzungsmerkmale zu suchen. Hintergrund dieser Überlegung ist, dass die privilegierten Herkunftsgruppen auf diese Weise versuchen einen Wettbewerbsvorteil bei der Vergabe der prestigeträchtigen Berufspositionen zu erlangen. Im Hochschulbereich könnte sich dies in der Wahl besonders prestigeträchtiger Studienorte (am Beispiel der Exzellenzinitiative siehe Weiss et al., 2015), dem Studium an einer ausländischen Hochschule (Aerts und Van Mol, 2023) oder der Entscheidung für ein längeres Master- gegenüber einem kürzeren Bachelorstudium (Lörz und Quast, 2019) zeigen. Im Bildungssystem finden sich Hinweise auf veränderte Ungleichheitsmechanismen immer dann, wenn neue Bedingungen für den Bildungserfolg eingeführt werden (bspw. die Umstellung von einem mehrgliedrigen auf ein zweigliedriges Schulsystem) oder neue bildungsbezogene Anforderungen diskutiert werden (bspw. digitale Kompetenzen).

Insbesondere bildungspolitische Reformen, die eigentlich zum Abbau von Bildungsungleichheiten gedacht waren, aber nicht zu dem angestrebten Ergebnis führen, werfen Fragen auf. Im Schulbereich war beispielsweise in Berlin die Umstellung des fünfgliedrigen Schulsystems auf ein zweigliedriges darauf ausgelegt, die Abiturquote zu erhöhen und die sozialen Ungleichheiten im Abiturerwerb zu reduzieren. Im Ergebnis zeigt sich jedoch, dass die Bildungsbeteiligung an gymnasialen Bildungsgängen zwar steigt, aber dass die mit der Reform verbundene höhere Durchlässigkeit insbesondere von Schüler*innen aus privilegierten Familien genutzt wird. Die sozialen Ungleichheiten im Abiturerwerb bleiben folglich trotz verbesserter Durchlässigkeit die gleichen (Bachsleitner et al., 2025). Ein ähnliches Phänomen war mit Blick auf die Bologna-Reform (1999) im Hochschulbereich zu beobachten. Dort sollten mit den kürzeren Bachelorstudiengängen mehr studienberechtige Schüler*innen aus weniger privilegierten Familien für ein Studium gewonnen werden. Im Ergebnis zeigt sich aber, dass insbesondere die Studierenden aus privilegiertem Elternhaus die neue Studienstruktur dazu nutzen, im Unterschied zu den Studierenden aus weniger privilegierten Familien den Bildungsweg zusätzlich mit einem Masterstudium abzuschließen. Auf diese Weise entstehen innerhalb der Hochschulabschlüsse neue Differenzierungslinien zwischen privilegierten und weniger privilegierten Herkunftsgruppen (Lörz und Quast, 2019). Die mit einer Bildungsreform intendierten Konsequenzen lassen sich folglich mit Blick auf die sozialen Ungleichheiten nicht immer vorhersehen, und veränderte Bildungsbedingungen werden von den privilegierten Herkunftsgruppen schneller aufgegriffen und für den eigenen Bildungserfolg genutzt.

Es gibt aber auch Veränderungen, die eher von außen an das Bildungssystem herangetragen werden und damit weniger steuerbar sind – wie beispielsweise die veränderten Bedingungen im Zuge der Finanzkrise, COVID-19-Pandemie oder der zunehmenden Digitalisierung der Arbeits- und Lebensbedingungen. Insbesondere die zunehmende Bedeutung digitaler Prozesse und digitaler Kompetenzen hat den Bildungsbereich massiv verändert. Digitale Medien kommen zunehmend im Unterricht zum Einsatz und werden für den Erwerb traditioneller Kompetenzen wie Lesen und Rechnen genutzt. Eine Folge dieser Entwicklung ist, dass digitale Kompetenzen zunehmend von Schüler*innen, aber auch von deren Eltern und Lehrer*innen eingefordert werden. Schüler*innen aus weniger privilegierten Familien verfügen allerdings über geringere digitale Kompetenzen und, wie aktuelle Ergebnisse der ICILS-Studie nahelegen, die sozialen Ungleichheiten beim Erwerb digitaler Kompetenzen nehmen über die Zeit tendenziell zu (Casamassima et al., 2024). Mit der zunehmenden Bedeutung digitaler Kompetenzen zeigen sich in diesem Bereich auch zunehmende soziale Ungleichheiten. Die privilegierten Gruppen scheinen demnach schneller auf die veränderten Bedingungen zu reagieren und ihre Kinder besser auf die veränderten digitalen Bedingungen vorzubereiten.

Trotz Bildungsexpansion sind die Bildungsungleichheiten in Deutschland demnach nicht verschwunden, sondern haben sich vielmehr verändert und sich zum Teil auf andere Kompetenzbereiche verlagert.

3. Herausforderungen: Vor welchen Herausforderungen steht das Bildungssystem und auf welche Weise ließen sich soziale Ungleichheiten auf dem Weg zur Hochschule abbauen?

Abschließend stellt sich die Frage, ob und auf welche Weise das Bildungssystem einen Beitrag leisten kann, um Chancengleichheit zu schaffen und gesellschaftlichen Ungleichheiten entgegenzuwirken. Die Bildungsungleichheiten nach sozialer Herkunft sind über die Zeit beständig, und die Mechanismen, die zu diesen Bildungsungleichheiten führen, passen sich mitunter an die veränderten Gegebenheiten innerhalb und außerhalb des Bildungssystems an. Dennoch scheint die Schule der Ort zu sein, an dem am ehesten Einfluss auf die individuelle Entwicklung und Wertevorstellungen der nachwachsenden Generation genommen werden kann. Diese gesellschaftlich integrative und ausgleichende Funktion der Schulen wird angesichts der sich ändernden Bedingungen in Zukunft immer wichtiger. Die zentralen Herausforderungen des Bildungssystems bestehen aktuell in der Integration von Schüler*innen mit Migrationsgeschichte, in der Inklusion von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf sowie den veränderten Bildungsbedingungen in einer digitalen Welt, und dies bei einem gleichzeitig prognostizierten Lehrkräftemangel im Schulbereich (Klemm und Zorn, 2019). Nach Helbig (2023) stellen diese veränderten Bedingungen insbesondere für die nicht-gymnasialen Schulen eine Schwierigkeit dar, da diese im Vergleich zu den Gymnasien in ihrer Ressourcenausstattung weniger gut aufgestellt sind. Ähnliche Ressourcenunterschiede sind zwischen Privatschulen und öffentlichen Schulen zu beobachten. Mit Blick auf die herkunftsspezifischen Ungleichheiten sind dies aber genau die Schulen, die überdurchschnittlich häufig von Schüler*innen aus weniger privilegierten Familien besucht werden.

Ein zentraler Punkt des Bildungssystems wäre es daher sicherzustellen, dass an allen Schulen ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für alle Schüler*innen vorhanden ist und nicht durch die Wahl der Schule Bildungsungleichheiten entstehen. Dennoch stellt sich die Frage, wie das Bildungssystem angesichts einer personell schwieriger werdenden Situation bei gleichzeitig bestehenden Herausforderungen einen noch größeren Beitrag zum Abbau von Bildungsungleichheiten leisten soll. Das im Grundgesetz verankerte Prinzip der Chancengleichheit wird dabei allein nicht ausreichen. Denn, wie die Forschung eindrücklich zeigt, die Eingangsbedingungen und die Fördermöglichkeiten innerhalb der Familien unterscheiden sich erheblich nach sozialer Herkunft. Und wenn man ungleiche Eingangsbedingungen innerhalb des Bildungssystems gleichbehandelt, werden die bestehenden Ungleichheiten nicht wirklich abgebaut. Um diesen unterschiedlichen Bildungsbedingungen der Schüler*innen adäquat begegnen zu können, bedarf es eines kompensatorischen Chancengleichheitsverständnisses der Schulen und einer stärkeren Fokussierung des Bildungssystems auf die Aufgabe, die unterschiedlichen Eingangs- und Familienbedingungen durch gezielte Maßnahmen innerhalb des Bildungssystems auszugleichen.

Im deutschen Bildungssystem finden sich hierzu bereits vielversprechende Ansätze, um Bildungsungleichheiten nachhaltig auszuräumen.

Ansätze, die sich auf den Abbau von sekundären Herkunftseffekten konzentrieren, konnten nach den Ergebnissen des Berliner-Studienberechtigten-Panels (Best-Up) zeigen, dass mit gezielten Informationen am Ende der Schulzeit über die Kosten, Finanzierungsmöglichkeiten und Berufsaussichten die Studierbereitschaft der Schüler*innen aus weniger privilegierten Familien wesentlich erhöht werden kann (Peter et al., 2016). Auch im Rahmen des Talent-Scouting Programms in NRW werden Schüler*innen über eine längerfristige und intensive individuelle Beratung bei der Wahl des nachschulischen Bildungsweges unterstützt. Eine solche individuelle Beratung führt zum einen dazu, dass die Passung zwischen den Interessen und Talenten der Schüler*innen und dem gewählten Bildungsweg erhöht wird, und zum anderen werden dadurch die Bildungsentscheidungen der Kinder ein Stück weit von den Bedingungen im Elternhaus entkoppelt, wodurch sich die Bildungsungleichheiten reduzieren (Schneider et al., 2025). Eine langfristige und intensive Beratung ist demnach ein vielversprechender Weg, um die am Übergang ins Studium vorzufindenden sekundären Herkunftseffekte zu reduzieren und Bildungsungleichheiten abzubauen.

Während diese Studien an den Entscheidungsprozessen der Schüler*innen und eine realistische Bewertung der verschiedenen Bildungsoptionen ansetzen, finden sich in der Forschung auch Ansätze, die sich stärker auf die primären Herkunftseffekte konzentrieren und die vorschulische Leistungsentwicklung in den Blick nehmen. Im Rahmen der TwinLife-Studie wird die Frage adressiert, wie genetische und soziale Faktoren zusammenspielen und wie diese zu sozialen Ungleichheiten in der Leistungsentwicklung führen (Schulz et al., 2017). Ebenfalls mit der frühkindlichen Entwicklung beschäftigt sich die Bremer Initiative zur Stärkung frühkindlichen Entwicklung (BRISE), die bereits in der Schwangerschaft ansetzt. Hier geht es stärker um die Frage, inwieweit es über systematische, dem Alter entsprechende Fördermaßnahmen gelingen kann, sozialen Ungleichheiten frühzeitig entgegenzuwirken. Hierbei werden alltagsintegrierte Angebote zur frühkindlichen und vorschulischen Förderung in den Familien und in den Kindertageseinrichtungen systematisch zu einer Förderkette verknüpft und deren Wirkung auf die sozialen Ungleichheiten im weiteren Bildungsverlauf untersucht (Schütte et al., 2024). Grundgedanke dieser Ansätze ist es, den sozialen Ungleichheiten bereits in den Eingangsbedingungen zu begegnen und damit primäre Herkunftseffekte frühzeitig zu reduzieren.

Insbesondere die zuletzt genannten Ansätze machen deutlich, dass es für den Abbau sozialer Ungleichheiten Maßnahmen auf Ebene des Bildungssystems, aber auch auf Ebene der Familie bedarf, um die Situation der Schüler*innen zu verbessern. Für ein Mehr an Bildungsgerechtigkeit wäre folglich ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich, der sowohl inner- als auch außerhalb des Bildungssystems und in unterschiedlichen Phasen des Lebenslaufs ansetzt und deren Maßnahmen ineinandergreifen. Im Rahmen der Bund-Länder-Initiative „Schule macht stark“ wird ein solcher ganzheitlicher Ansatz verfolgt und über abgestimmte Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen versucht, die Situation von sozial benachteiligten Kindern an den Schulen zu verbessern. Zentrale Handlungsfelder sind dabei die Unterrichtsentwicklung, die Weiterqualifizierung des pädagogischen Personals, die organisationale Schulentwicklung und die Förderung des außerschulischen Lernens. Während dieses Programm mit 200 Schulen in der Reichweite noch begrenzt ist, geht das Startchancen-Programm mit 4000 Schulen einen Schritt weiter. Im Rahmen des Startchancen-Programms werden über einen Zeitraum von zehn Jahren 20 Milliarden Euro in Bauvorhaben, die Unterrichtsentwicklung und mehr Personal investiert. Das Programm setzt dabei bei den Schulen an, bei denen der Bedarf am größten ist und ermöglicht den Schulen nicht nur spezifische, auf ihre Situation abgestimmte Angebote nachzufragen, sondern stellt gleichermaßen die Steuerungslogik des Systems in den Fokus.

Wie sich an der Förderung solch langfristig angelegter Projekte erkennen lässt, hat die Politik mittlerweile die Notwendigkeit erkannt, geeignete Maßnahmen zum Abbau von Bildungsungleichheiten zu finden. Die in den Programmen entwickelten Maßnahmen gilt es nun hinsichtlich ihrer Wirksamkeit in der Breite kritisch zu evaluieren. Zum einen hängt die Abnahme von Bildungsungleichheiten davon ab, inwieweit die getroffenen Maßnahmen speziell für die Schüler*innen aus weniger privilegierten Familien zu einer Verbesserung führen, oder inwieweit hiervon auch Schüler*innen aus privilegierten Familien profitieren. Es ist davon auszugehen, dass die Fördermaßnahmen alle leistungsschwachen Schüler*innen – unabhängig von ihrer sozialen Herkunft – helfen, auf ein höheres Kompetenzniveau zu gelangen. Zum anderen ist auch davon auszugehen, dass es für den flächendeckenden Abbau von Bildungsungleichheiten nicht die eine standardisierte Lösung für alle regionalen und sozialen Besonderheiten gibt. Von daher bieten die verschiedenen Programme unter unterschiedlichen regionalen Verhältnissen die Möglichkeit, von den erfolgreichen, aber auch den weniger erfolgreichen Fällen zu lernen, welche Maßnahmen unter den jeweils gegebenen Bedingungen wirken und welche aus welchen Gründen nicht. Auf diese Weise wird ersichtlich, auf welche Weise es flächendeckend möglich ist soziale Ungleichheiten im Bildungssystem abzubauen. Insgesamt lässt sich demnach festhalten, dass in der Forschung bereits viel Wissen über die Entstehung von Bildungsungleichheiten vorliegt, wir aber mehr Wissen darüber benötigen, wie wir diese Überlegungen in die Praxis wirkungsvoll übersetzt bekommen.

Literatur:

Aerts, N., & Van Mol, C. (2023). Explaining Social Selectivity in Study Abroad Participation of German Students between 1994 and 2016. Sociology of Education, 96(3), 234-252.

Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2018). Bildung in Deutschland 2018. Bielefeld: wbv.

Autor*innengruppe Bildungsberichterstattung (2020). Bildung in Deutschland 2020. Bielefeld: wbv.

Autor*innengruppe Bildungsberichterstattung (2022). Bildung in Deutschland 2022. Bielefeld: wbv.

Bachsleitner, A., Lörz, M., Neumann, M., & Becker, M. (2025). Soziale Ungleichheiten im Abiturerwerb: Wie durchlässig ist das zweigliedrige Schulsystem und für wen? Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 77(2), im Erscheinen.

Baumert, J., Stanat, P., & Watermann, R. (2006). Schulstruktur und die Entstehung differenzieller Lern- und Entwicklungsmilieus. In J. Baumert, P. Stanat & R. Watermann (Hrsg.), Herkunftsbedingte Disparitäten im Bildungswesen (S. 95-188). Wiesbaden: VS.

Becker, R., & Hecken, A.E. (2008). Warum werden Arbeiterkinder vom Studium an Universitäten abgelenkt? Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 60(1), 3-29.

Belet, M., Stelter, Y., & Kühne, S. (2023). Nutzung – Individuelle Zugänge zu und Beteiligung an kultureller Bildung. In S. Kühne & K. Maaz (Hrsg.), Indikatorenentwicklung im Feld der kulturellen Bildung (S. 51-68). Bielefeld: wbv.

Boudon, R. (1974). Education, opportunity, and social inequality. New York: Wiley.

Burkhard, J., Kühne, S., Scharf, J., & Maaz, K. (2024). Kulturelle Bildung – hausgemacht? Zum Effekt elterlichen kulturellen Kapitals auf die kulturellen Aktivitäten von Jugendlichen. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 27, 579-602.

Casamassima, G., Drossel, K., Schwippert, K., Gerick, J., Senkbeil, M., Fröhlich, N., & Eickelmann, B. (2024). Computer- und informationsbezogene Kompetenzen im Zusammenhang mit Hintergrundmerkmalen der Schüler*innen in Deutschland im internationalen Vergleich. In B. Eickelmann, J. Fröhlich, W. Bos, J. Gerick, F. Goldhammer, H. Schaumburg, K. Schwippert, M. Senkbeil, & J. Vahrenhold (Hrsg.), ICILS 2023 #Deutschland (S. 73-115). Münster: Waxmann.

Christoph, B., Spangenberg, H., & Quast, H. (2024). Tertiary Education, Changing One’s Educational Decision and the Role of Parental Preferences. Research in Higher Education, 65, 283–302.

Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 43(6), 1241-1299.

Ditton, H., & Krüsken, J. (2010). Effekte der sozialen Herkunft auf die Schulformwahl beim Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe. In M. Neuenschwander, H.-U. Grunder (Hrsg.), Schulübergang und Selektion (S. 35-59). Zürich: Rüegge.

Dumont, H., Klinge, D., & Maaz, K. (2019). The Many (Subtle) Ways Parents Game the System. Sociology of Education, 92, 199-228.

Dumont, H., Neumann, M., Maaz, K., & Trautwein, U. (2013). Die Zusammensetzung der Schülerschaft als Einflussfaktor für Schulleistungen. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 60(3), 163–183.

Engzell, P., Frey, A., & Verhagen, M. (2021). Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic. PNAS, 118(17), e2022376118.

Freitag, W. (2009). Neue Bildungswege in die Hochschule. Anrechnung beruflich erworbener Kompetenzen für Erziehungs-, Gesundheits- und Sozialberufe. Bielefeld: wbv.

Gerhards, J., & Hans, S. (2013). Transnational Human Capital, Education, and Social Inequality. Analyses of International Student Exchange. Zeitschrift für Soziologie, 42(2), 99–117.

Gomolla, M., Radtke, F.-O. (2009). Institutionelle Diskriminierung. Wiesbaden: VS.

Hägglund, A. E., & Lörz, M. (2020). Warum wählen Männer und Frauen unterschiedliche Studienfächer? Zeitschrift für Soziologie, 49(1), 66-86.

Helbig, M. (2012). Sind Mädchen besser? Der Wandel geschlechtsspezifischen Bildungserfolgs in Deutschland. Campus-Forschung 959. Campus Verlag.

Helbig, M. (2023). Die Kluft zwischen Gymnasien und nicht gymnasialen Schulformen. Die deutsche Schule, 115(4), 333-344.

Helbig, M., & Mayer, T. (2023). Soziale Ungleichheiten beim Privatschulzugang. Die Wahl einer privaten Grundschule aus Elternsicht am Beispiel einer deutschen Großstadt. Journal für Bildungsforschung Online, 15(1), 5-29.

Kleinert, C. (2024). Kann frühe Bildung soziale Unterschiede ausgleichen? Wie soziale Herkunft mit dem Kitabesuch und Kompetenzen zusammenhängen. uni.vers Forschung, (Mai), 34-38.

Klemm, K., Hoffmann, L., Maaz, K., & Stanat, P. (2018). Privatschulen in Deutschland: Trends und Leistungsvergleiche. Schriftenreihe des Netzwerk Bildung, 43.

Klemm, K., & Zorn, D. (2019). Entwicklung von Lehrkräftebedarf und -angebot in Deutschland bis 2030. Impulse, die Schule machen, (September), 1-8.

Koopmann, J., Zimmer, L., & Lörz, M. (2024). The impact of COVID-19 on social inequalities in German higher education. An analysis of dropout intentions of vulnerable student groups. European Journal of Higher Education, 14(2), 290-307.

Lörz, M. (2012). Mechanismen sozialer Ungleichheit beim Übergang ins Studium. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderband 52, 302-324.

Lörz, M. (2019). Intersektionalität im Hochschulbereich: In welchen Bildungsphasen bestehen soziale Ungleichheiten nach Migrationshintergrund, Geschlecht und sozialer Herkunft – und inwieweit zeigen sich Interaktionseffekte? Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 22(1), 101-124.

Lörz, M. (2020). Warum nehmen Männer mit Migrationshintergrund überproportional häufig ein Studium auf, gelangen aber am Ende seltener in die weiterführenden Masterstudiengänge? Berliner Journal für Soziologie, 30(2), 387-312.

Lörz, M. & Quast, H. (2019). Bildungs- und Berufsverläufe mit Bachelor und Master. Determinanten, Herausforderungen und Konsequenzen. Wiesbaden: VS.

Lörz, M., & Schindler, S. (2011). Bildungsexpansion und soziale Ungleichheit: Zunahme, Abnahme oder Persistenz ungleicher Chancenverhältnisse – eine Frage der Perspektive? Zeitschrift für Soziologie, 40(6), 458-477.

Lörz, M., Schindler, S., & Walter, J. (2011). Gender Inequalities in higher education. Irish Educational Studies, 30(2), 179-198.

Lucas, S. R. (2001). Effectively maintained inequality: Education transitions, track mobility, and social background effects. American Journal of Sociology, 106, 1642-1690.

Lühe, J., Becker, M., Neumann, M., & Maaz, K. (2017). Geschlechtsspezifische Leistungsunterschiede in Abhängigkeit der sozialen Herkunft. Eine Untersuchung zur Interaktion zweier sozialer Kategorien. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 20, 499-519.

Maaz, K. (2006). Soziale Herkunft und Hochschulzugang. Effekte institutioneller Öffnung im Bildungssystem. Wiesbaden: VS.

Maaz, K., Trautwein, U., Lüdtke, O., & Baumert, J. (2008). Educational transitions and differential learning environments: How explicit between-school tracking contributes to social inequality in educational outcomes. Child Development Perspectives, 2(2), 99-106.

Maaz, K., & Lörz, M. (2024). 20 Jahre PISA: Soziale Bildungsungleichheit im Fokus. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.

Mentges, H. (2020). Studium oder Berufsausbildung? Migrationsspezifische Bildungsentscheidungen von Studienberechtigten. Eine kritische Replikation und Erweiterung der Studie von Kristen et al. (2008). Soziale Welt, 70(4), 403-434.

Peter, F., Rusconi, A., Solga, H., Spieß, K., & Zambre, V. (2016). Informationen zum Studium verringern soziale Unterschiede bei der Studienabsicht von AbiturientInnen. DIW Wochenbericht, 26, 555-565.

Quast, H., Mentges, H., & Buchholz, S. (2023). Atypische Bildungsverläufe: Warum studieren Studienberechtigte aus weniger privilegierten Familien immer noch seltener? In J. Ordemann, F. Peter, S. Buchholz (Hrsg.), Vielfalt von hochschulischen Bildungsverläufen. Wiesbaden: VS.

Quast, H., Spangenberg, H., Mentges, H., Ordemann, J., & Buchholz, S. (2025). Inequality at the Transition to Higher Education in Germany: Social Differences by Prior Educational Pathways. Social Inclusion, 13, 1-13.

Scharf, J., Becker, M., Stallasch, S.E., Neumann, M., & Maaz, K. (2020). Primäre und sekundäre Herkunftseffekte über den Verlauf der Sekundarstufe. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 23, 1251-1282.

Scharf, J., Becker, M., Neumann, M., & Maaz, K. (2023). Rapid expansion of academic upper secondary graduation in Germany. Research in Social Stratification and Mobility, 84, 100771.

Schneider, J., Pietrzyk, I., Erdmann, M., Helbig, M., & Jacob, M. (2025). Individuelle Beratung als Schlüssel zur Chancengleichheit beim Hochschulzugang? In M. Erdmann, J. Schneider, I. Pietrzyk, M. Helbig, & M. Jacob (Hrsg.), Auf dem Weg zur Hochschulbildung. Münster: Waxmann.

Schörner, K., & Bittmann, F. (2024). Children’s aspirations, their perceptions of parental aspirations, and parents’ factual aspirations—gaining insights into a complex world of interdependencies. European Sociological Review, 40(6), 981–995.

Schulz, W., Schunck, R., Diewald, M. & Johnson, W. (2017). Pathways of Intergenerational Transmission of Advantages during Adolescence: Social Background, Cognitive Ability, and Educational Attainment. Journal of Youth and Adolescence, 46(10), 2194-2214.

Schütte, K., Hasselhorn, M., & Köller, O. (2024). Bildungsungleichheit besser verstehen und vermindern. Frühe Bildung, 13, 65-70.

Skopek, J., & Passaretta, G. (2021). Socioeconomic Inequality in Children’s Achievement from Infancy to Adolescence. Social Forces, 100, 86-112.

Statistisches Bundesamt (2022): Bildung und Kultur. Studierende an Hochschulen. Fachserie 11, Reihe 4.1. Statistisches Bundesamt.

Weiss, F., Schindler, S., & Gerth, M. (2015). Hochschulrankings als Kriterium für neue soziale Ungleichheit im tertiären Bildungssystem? Zeitschrift für Soziologie, 44(5), 366-386.

Wolter, A., & Kerst, C. (2016). Neue Vielfalt im deutschen Hochschulsystem? DIPF informiert Nr. 24, 26-30.