Dr. Jessica Ordemann (Soziologin und leitet die Studierendenbefragung in Deutschland am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)) und Dr. Frauke Peter (Ökonomin und stellvertretende Leiterin der Abteilung „Bildungsverläufe und Beschäftigung“ am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW))

Bevor wir der Frage nach der Studienfinanzierung mit unserem Beitrag nachgehen, wollen wir zunächst den Blick auf den Begriff „Studierende“ erweitern. Seit der Bologna-Reform vor mehr als 25 Jahren hat sich die deutsche Hochschullandschaft immer mehr verändert. Nicht nur die Abschlüsse haben sich verändert, auch die Funktion von Hochschulbildung hat sich verbreitert und neben der Erstqualifizierung von jungen Erwachsenen werden auch immer häufiger weiterqualifizierende Angebote wahrgenommen (Autor:innengruppe Bildungsbericht 2024). Die eine Studierende/ den einen Studierenden gibt es also nicht mehr – schon gar nicht, wenn wir die aktuellen Zugangswege in ein Studium und die damit verbundenen Personenmerkmale näher betrachten. Natürlich sind viele Studierende nach wie vor auf dem ersten Berufsqualifizierungsweg (Erststudium), studieren in Vollzeit und Präsenz, sind unverheiratet und alleine wohnend, doch diese Merkmale trafen im Sommersemester 2021 im Rahmen der „Studierendenbefragung in Deutschland 2021“ auf weniger als die Hälfte der Studierendenschaft zu (47%, Kroher et al. 2023).

Vielfalt und vielfältige Lebenssituationen

Mit der „Studierendenbefragung in Deutschland 2021“ (Kroher et al. 2023) können wir erstmals auf eine breite Datenbasis zurückgreifen, die alle Studierende an deutschen Hochschulen umfasst. So wurden im Sommersemester 2021 beispielsweise auch Fernstudierende, berufsbegleitend Studierende oder Studierende an privaten Hochschulen befragt. Die Studierendenbefragung zeigt, dass im Jahr 2021 zwar die große Mehrheit der Studierenden, knapp 85 Prozent, immer noch mit einer allgemeinen Hochschulreife das Studium aufgenommen hat. Sie zeigt aber auch, dass 9 Prozent der Studierenden zuvor ein Fachabitur mit beruflichen Elementen erworben haben und 4% aller Studierenden mit einer fachgebundenen Hochschulreife und 3 Prozent den Weg ohne Abitur an die Hochschule gefunden haben.

Über die Vielfalt der Wege an die Hochschule gehen viel eher unterschiedliche Personen mit vielfältigen Profilen und komplexen Lebenswegen studieren. So waren im Sommersemester 2021 49 Prozent der Studierenden weiblich, 42 Prozent hatten keine Sozialisierung in einem akademischen Elternhaus und 17 Prozent hatten entweder selbst oder über ihre Eltern eine Zuwanderungsgeschichte. Hinzu kommen Studierende mit einer beruflichen Erstqualifizierung (26 %), mit Kindern (8 %) oder mit einer studienerschwerenden Beeinträchtigung (16 %), mit Pflegeverantwortlichkeiten (12 %) oder internationale Studierende aus anderen Ländern (15 %). Manche Studierende wohnen noch bei den Eltern zu Hause (21,1 %), andere nicht mehr (78,9 %), manche wohnen in Großstädten mit hohen Mietpreisen, andere in Städten mit moderaten Preisen, und wiederum andere wohnen in einem Studierendenwohnheim (17,5 %) oder in einem Eigentumsverhältnis (8,2 %). Diese Beispiele zeigen: Die Lebenssituation und damit auch die finanzielle Situation der heutigen Studierenden ist diverser geworden und wir wollen mit diesem Beitrag den Blickwinkel dafür erweitern.

Studienfinanzierung – Ein Mix aus Arbeiten, Borgen und unterstützt werden

Woran denken Sie, wenn Sie an die finanzielle Situation von Studierenden denken? Geprägt vom öffentlichen Diskurs und dem Wissen, dass das Studium als Bildungsinvestition Studierenden kein Geld beim Lernen einbringt, denken wir oftmals zuerst an Geldsorgen, Belastung, Jobben, oder BAföG. Das sind Begriffe, mit denen viele Studierende ihre finanzielle Situation nach wie vor in Verbindung bringen, verbunden mit der Aussicht, dass sie mit einem Studienabschluss mehr verdienen werden. Doch so vielfältig die Studierendenschaft heute ist, so vielfältig ist auch ihre Studienfinanzierung.

Von Elternunterstützung bis BAföG – Einnahmequellen mit unterschiedlicher Gewichtung

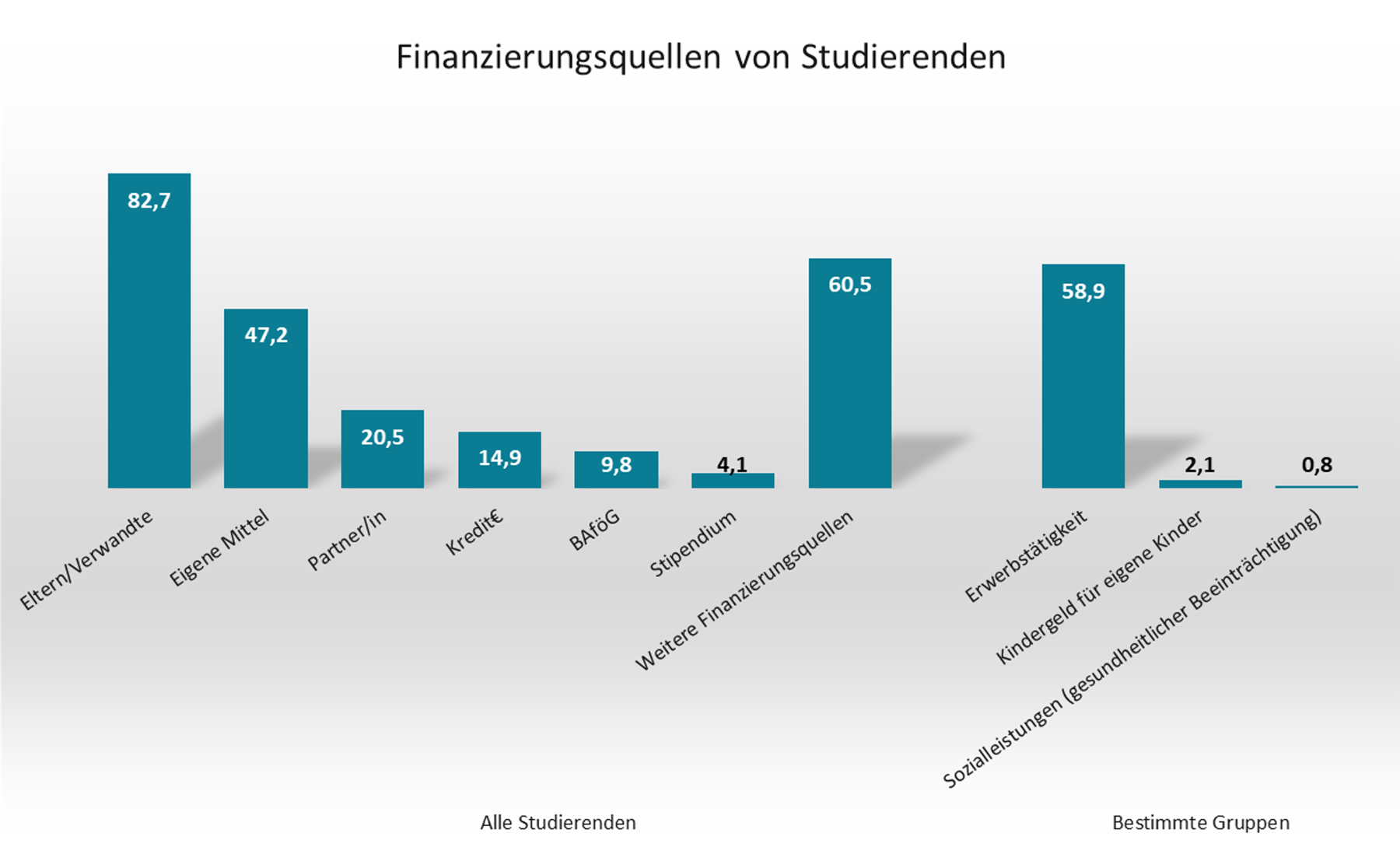

Welche Finanzierungsquellen dienen den Studierenden von heute zur Finanzierung ihrer komplexen Lebensrealität? Im Sommersemester 2021 gab die Mehrheit der Studierenden an, finanzielle Unterstützung von ihren Eltern/Verwandten zu erhalten (Abbildung 1). Doch eine Finanzierung durch die Eltern oder Verwandten bildet dabei nicht die gesamte Vielfalt der Lebensrealität der Studierenden und ihrer Finanzierungsquellen ab. Denn manche Studierende verfügen über eigene Mittel, die sie zur Finanzierung nutzen, andere werden von ihren Partner:innen unterstützt oder erhalten Darlehen in Form von Krediten oder BAföG. Hinzu kommt, dass manche Finanzierungsquellen nur von bestimmten Studierendengruppen genutzt werden: Ein Teil der Studierenden finanziert ihren Lebensunterhalt mit einer Erwerbstätigkeit, und manche Einnahmequellen stehen nur Studierenden mit Kind und mit studienerschwerenden Beeinträchtigungen zur Verfügung.

Abbildung 1: Genutzte Finanzierungsquellen von Studierenden in Prozent

Erwerbstätigkeit neben dem Studium – eine wichtige Einnahmequelle für (fast) alle Studierenden

Knapp zwei Drittel aller Studierenden (63 %) arbeiten neben dem Studium – nicht umsonst ist die Erwerbstätigkeit die wichtigste Einnahmequelle nach der finanziellen Unterstützung durch Eltern und Verwandte (Abbildung 1, die Sammelkategorie der weiteren Finanzierungsquellen lassen wir bei der Betrachtung außen vor). Erwerbstätigkeit ist nun aber nicht gleich Erwerbstätigkeit und vor allem hat studentische Erwerbstätigkeit nicht ausschließlich was mit der finanziellen Not derjenigen Studierenden zu tun, die Arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren – auch wenn dies auf 58,2 % aller Studierenden zutrifft (Kroher et al. 2023, Abb. 4.7). Vielmehr spielt der Wunsch, sich etwas Zusätzliches leisten zu können (65,4 %), nach praktischen Erfahrungen (60 %) oder sich weiter zu qualifizieren (47,5 %) auch eine wichtige Rolle unter den erwerbstätigen Studierenden als Motiv für Ihre Erwerbstätigkeit. Neben der Vielfalt der Gründe für eine Erwerbstätigkeit spiegelt sich auch die Vielfalt der Bildungswege in ein Studium in der Erwerbstätigkeit wider: Knapp ein Fünftel aller Studierenden arbeitet im vor dem Studium gelernten Beruf. Diese Gruppe der beruflich vorqualifizierten Studierenden ist dabei auch mit der höchsten Wochenstundenzahl neben dem Studium erwerbstätig (Kroher et al. 2023).

Höhe der Einnahmen

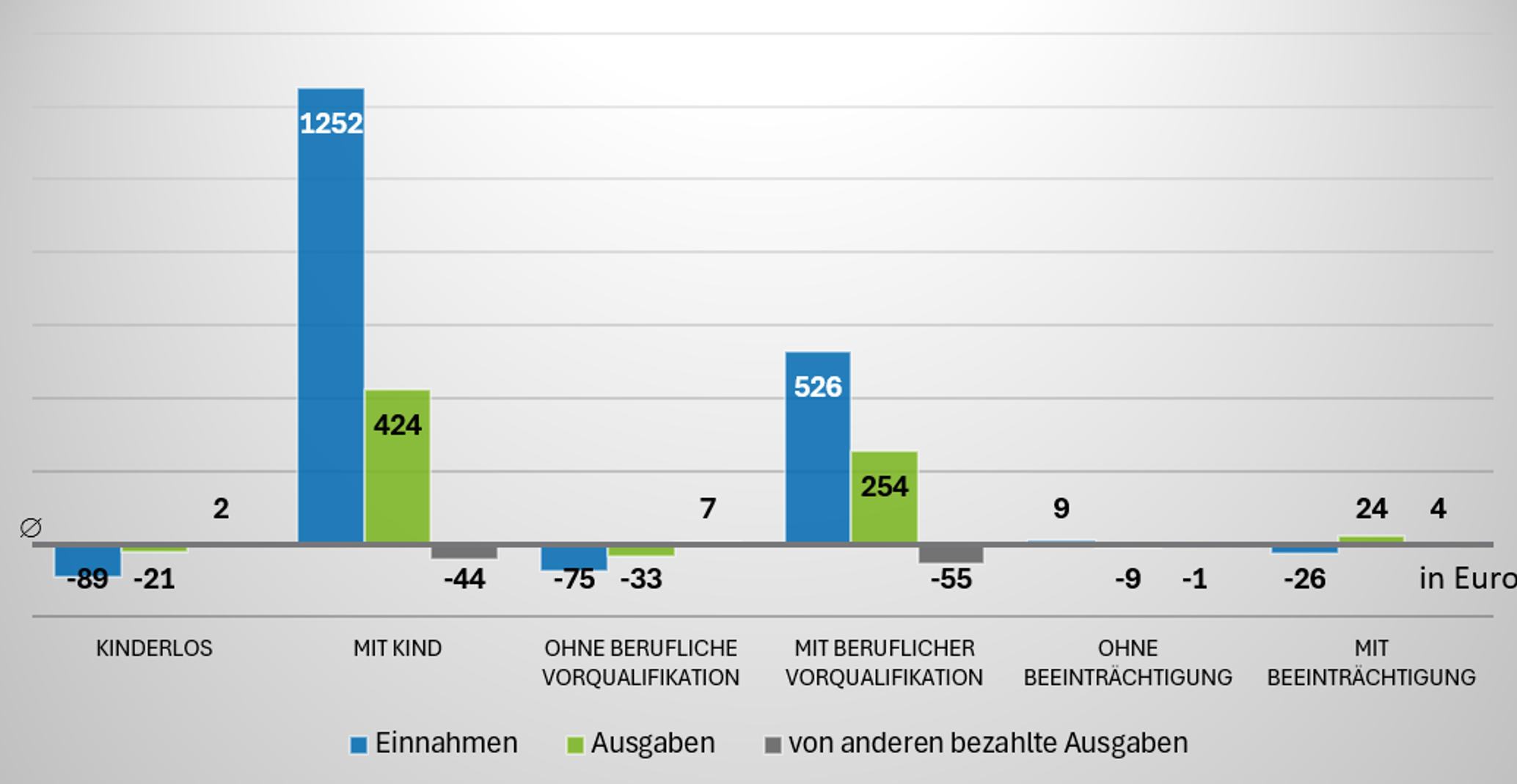

Die Vielfalt der Einnahmequellen spiegelt sich auch in der Höhe der jeweiligen Finanzierung wider, was wir im nächsten Schritt anhand vertiefender Berechnungen mit den Daten der „Studierendenbefragung in Deutschland 2021“ veranschaulichen. Diese ermöglichen es uns, die Abweichungen vom Mittelwert der Einnahmen, Ausgaben sowie der von Dritten getragenen Ausgaben aller Studierender aufzuzeigen (Abbildung 2). Im Sommersemester 2021 standen Studierenden durchschnittlich 1.046 Euro monatlich zur Verfügung, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Dieser Betrag liegt 205 Euro unterhalb der Armutsgrenze für alleinlebende Personen im selben Jahr. Über weniger verfügen Studierende ohne Kinder und solche ohne berufliche Vorqualifikation – all jene also, die dem landläufigen Bild einer oder eines Studierenden entsprechen. Die Komplexität der Lebenssituation der Studierende wird vor allem bei Studierenden mit Kind(ern) und beruflicher Vorqualifikation deutlich. Ihnen steht zum Teil substanziell mehr zur Verfügung als dem Durchschnitt der Studierendenschaft.

Abbildung 2: Einnahmen und Ausgaben für Studierende ohne und mit Kind, beruflicher Vorerfahrung und Beeinträchtigung (Abweichung vom Mittelwert in Euro)

Wie Sie sehen, steht den Studierenden in Deutschland unterschiedlich viel finanzielle Unterstützung zur Verfügung. Die Vielfalt innerhalb der Studierendenschaft spiegelt sich auch in den unterschiedlichen finanziellen Ressourcen wider, die die Finanzierung des Studiums erleichtern können. Die unterschiedlichen persönlichen Merkmale der Studierenden führen nicht nur zu höheren Einnahmen – auch aus elternunabhängigen Quellen –, sondern gehen zugleich mit variierenden finanziellen Bedürfnissen einher. In unseren vertiefenden Berechnungen belaufen sich die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben auf 637 Euro, ohne jene Ausgaben, die von Dritten übernommen werden (durchschnittlich 180 Euro). Studierende, die dem Bild kinderloser Studierender ohne berufliche Vorqualifizierung oder studienerschwerenden Beeinträchtigungen entsprechen, weichen kaum von diesem Durchschnitt ab. Deutlich höhere Ausgaben zeigen sich hingegen bei Studierenden mit komplexeren Lebensrealitäten – ein Ausdruck der Vielfalt innerhalb der Studierendenschaft (Abbildung 2). Beruflich Vorqualifizierte oder Studierende mit Kindern leben in anderen wirtschaftlichen Situationen als Studierende, die direkt nach dem Abitur am Heimatort ein Studium aufnehmen. Längere Bildungswege oder vielfältigere Lebensverläufe vor dem Studium gehen häufig mit höheren Ausgaben einher, insbesondere bei älteren Studierenden mit Kind oder beruflicher Vorqualifizierung, deren komplexe Lebensrealitäten sich in einem erhöhten finanziellen Bedarf widerspiegeln.

BAföG-Förderung

Eine weitere Finanzierungsquelle ist das BAföG, das wohl wichtigste Instrument der staatlichen Studienförderung und sicherlich ein Begriff der unweigerlich mit der Finanzierung eines Studiums verknüpft wird. Doch wer BAföG berechtigt ist oder wie viel Unterstützung eine Antragstellerin oder ein Antragsteller erhalten wird, ist mit großer Unsicherheit verbunden. Auch das Wissen rund um das BAföG – eine Förderung, die zur Hälfte aus einem staatlichen Zuschuss und zur Hälfte aus einem zinslosen Darlehen besteht – variiert. Im Sommersemester 2021 bezogen 13 % der Studierenden BAföG, ein Anteil, der sich über die letzten 30 Jahre verringert hat; 1991 wurden noch 33 %, 2012 24 % gefördert (Kroher et al. 2023, S. 109). Und würde diese ausgezahlte Förderung genau die Studierenden erreichen, die es am meisten benötigen, dann wäre diese niedrige Zahl unproblematisch. Aber erreicht die BAföG-Unterstützung die Gruppe von Studierenden, für die sie angeboten wird? Wenn wir die geförderten Studierenden nach dem Bildungsstand der Eltern betrachten – ein geeigneter Indikator für die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten durch die Familie – zeigt sich: Studierende aus Familien, in denen höchstens ein Elternteil die Hochschulreife und/oder einen beruflichen Abschluss besitzt, beziehen über dreimal so häufig BAföG (22%) wie jene, bei denen ein Elternteil oder beide Elternteile ein Studium abgeschlossen haben (6%). Wissenschaftliche Studien belegen aber gleichzeitig, dass die Gruppe der Anspruchsberechtigten oftmals keinen Antrag stellt, da sie sich u.a. Sorgen vor Schulden machen (vgl. Fidan & Manger 2021). Für risikoscheue Studierenden aus einkommensschwächeren – und oftmals nicht-akademischen – Familien ist die Kombination der BAföG Förderung aus Stipendium und Darlehen demnach eine Hürde. Viele Studierenden wissen nicht, dass die Rückzahlungen des Darlehenanteils einen Maximalbetrag (10.010 Euro) nicht überschreiten und auch nur ab einer Einkommensgrenze von mehr als 1.690 Euro netto im Monat erhoben werden. Eine ernsthafte BAföG Reform sollte auch die Informationslage rund um die BAföG-Förderung berücksichtigen und gezielt verbessern. Denn ein Studium zu beginnen, ohne zu wissen, ob BAföG erhalten wird, ist wie aus dem Flugzeug zu springen, ohne 100% sicher zu sein, ob sich der Fallschirm auch öffnet.

Wahrnehmung der finanziellen Situation

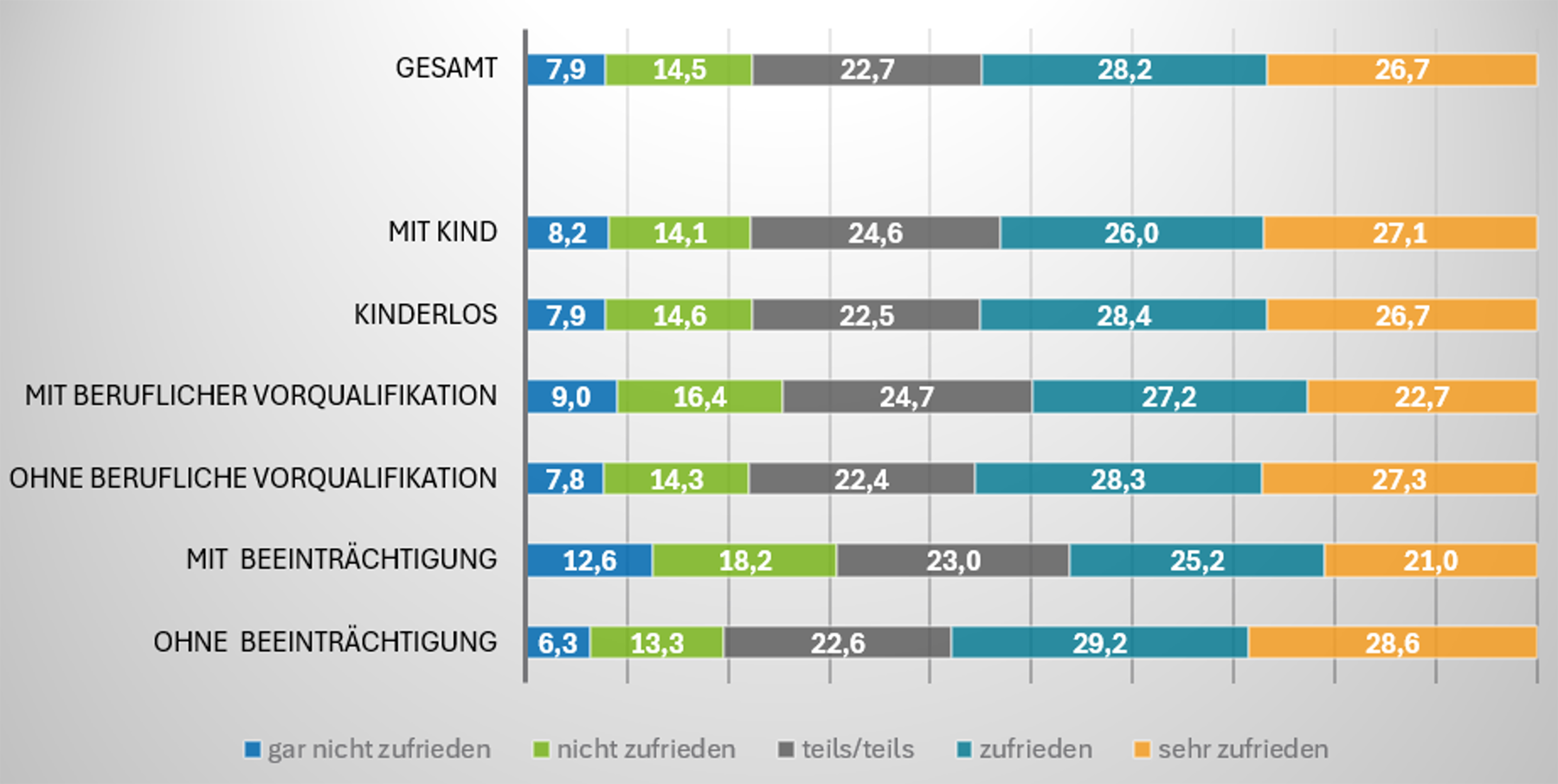

Obwohl es heutzutage nicht mehr die eine Studierenden/den einen Studierenden gibt ist allen eins gemeinsam: Studierende sind überwiegend zufrieden mit ihrer finanziellen Situation – unabhängig davon, zu welcher der von uns betrachteten Gruppen sie gehören (Abbildung 3). In der Gruppe der Studierenden mit gesundheitlicher Beeinträchtigung gibt es allerdings eine größere Unzufriedenheit. Es mag eine Spekulation sein, aber die Annahme liegt nahe, dass dies an dem Bewusstsein der Studierenden liegt, dass ihre finanzielle Situation übergangsweise schlechter ist, wenn sie in ihre Ausbildung investieren.

Abbildung 3 Zufriedenheit mit der finanziellen Situation (in %)

Unser Fazit: Vielfalt bedarf Vielfältigkeit

Studierende sind heute so vielfältig wie nie zuvor: Sie kommen aus unterschiedlichen sozialen, kulturellen und familiären Hintergründen, bringen verschiedene Bildungsbiografien mit und verfolgen individuelle Lebensentwürfe. Diese Vielfalt ist eine große Chance für eine demokratische, zukunftsorientierte Gesellschaft – doch sie stellt auch Anforderungen an die Strukturen, die Bildung ermöglichen sollen.

Denn Vielfalt allein genügt nicht. Wenn Studierende mit Sorge um ihre finanzielle Existenz kämpfen, wenn Bildungswege durch die familiäre Herkunft oder unzureichende staatliche Unterstützung erschwert werden, bleibt der Zugang zum Studium exklusiv. Was es braucht, ist Vielfältigkeit – in der flexiblen Ausgestaltung von Studienfinanzierung, in Unterstützungsangeboten, in der Anerkennung unterschiedlicher Lebensrealitäten.

Das heißt konkret: Das BAföG muss reformiert werden, der Wohnraum für Studierende bezahlbar und Teilhabe an hochschulischer Bildung unabhängig vom Geldbeutel möglich sein. Es braucht flexible Studienmodelle und eine Hochschulkultur, die Unterschiedlichkeit nicht als Problem, sondern als Potenzial begreift. Die Möglichkeiten der Studienfinanzierung, dürfen nicht nur auf den „Durchschnittsstudierenden“ zugeschnitten sein – die eine/den einen Studierenden gibt es nicht mehr – sondern sollten die Realität der Vielen abbilden – der Alleinerziehenden, der Erstakademiker:innen, derjenigen mit Nebenjobs und beruflicher Vorerfahrung, mit Pflegeverantwortung oder mit studienerschwerender Beeinträchtigung.

Literatur:

Fidan, M. & Manger, C. (2021). Why do German students reject free money? Education Economics, 30:1-17.

Kroher, M., Beuße, M., Isleib, S., Becker, K., Ehrhardt, MC, Gerdes, F. Koopmann, J., Schommer, T., Schwabe, U., Steinkühler, J., Völk, D., Peter, F. & Buchholz, S. (2023). Die Studierendenbefragung in Deutschland: 22. Sozialerhebung. Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland. Berlin: BMBF.