Bernd Käpplinger (Justus-Liebig-Universität Gießen)

Relativer Bedeutungsverlust der beruflichen Weiterbildung

Gemäß dem Adult Education Survey (AES) schrumpft das Segment der individuell-berufsbezogene Weiterbildung im Vergleich zur betrieblichen und nicht-berufsbezogenen Weiterbildung seit Jahren. Hatte es 2012 noch einen Anteil von 13% an allen Weiterbildungsaktivitäten, waren es 2022 nur noch 7% (BMBF 2024, S. 21). Damit ist ein relativer Bedeutungsverlust festzustellen, wobei die Beteiligungsquote an individuell-berufsbezogener Weiterbildung relativ stabil bei 8 bis 9 Prozent bei den 18-64jährigen liegt (ebenda, S. 23). Man kann es so interpretieren, dass sowohl betriebliche als auch nicht-berufsbezogene Weiterbildung angewachsen sind in der letzten Dekade, aber die individuell-berufsbezogene Weiterbildung zu stagnieren scheint. Man muss somit einen relativen Bedeutungsverlust der beruflichen Weiterbildung feststellen. Dieser Befund ist durchaus irritierend, da angesichts großer Transformationsprozesse in Gesellschaft, Wirtschaft und Ökologie nicht zuletzt durch die Digitalisierung auch ein deutliches Wachstum der beruflichen Weiterbildung erwartet hätten werden können.

Berufliche Weiterbildung: Warum ist sie wichtig?

Weiterbildung ist kein einheitlicher Bereich, sondern besteht aus verschiedenen Teilbereichen, die unterschiedlichen Zielen, Interessen und Teilnehmenden dienen. So ist auch weitestgehend Konsens, dass Weiterbildung sowohl öffentlicher als auch private Mittel bedarf, wenngleich die genaue Verteilungslast von Staat, Betriebe, Gemeinschaften und Individuen sowie die Erträge wohl immer Gegenstände politischer Auseinandersetzungen und wissenschaftlicher Analysen sein werden. Gleichwohl gibt es auch Länder wie Frankreich, wo gesetzlich ein gewisser ein- bis zweiprozentiger Prozentsatz der Bruttolohnsumme definiert wird, der in betrieblich wie überbetrieblich nutzbare Weiterbildungsfonds fließt, was einer stark diskontinuierlichen Weiterbildungsfinanzierung entgegenwirken kann.

Betriebliche Weiterbildung wird primär von Arbeitgebern für die Unternehmensziele finanziert, wenngleich sowohl Staat, Gemeinschaften als auch Individuen hier wichtige Beiträge unter anderem in Form von Ko-Finanzierung beisteuern. Arbeitgeber und besonders Kleinbetriebe nutzen zum Beispiel für ihre Beschäftigten Weiterbildungsangebote von Kammern oder Volkshochschulen, die betriebsübergreifend finanziert sind. Individuen beteiligen sich psychisch durch Lernanstrengungen am Gelingen der Weiterbildung, da keine Kursgebühr Lernerfolge garantieren kann, wenn die Beschäftigten selbst nicht lernen wollen. Weiterbildung kann nicht einfach konsumiert werden, sondern (erfolgreiches) Lernen ist immer ein Produkt, was erst durch Lehrende und Lernende kooperativ entsteht. Umso wichtiger ist es, Lernende bei der Weiterbildungsförderung von Anfang bis Ende beteiligungsorientiert mitzunehmen. Die Erwachsenenbildung kennt und fordert hier seit Jahrzehnten das Prinzip der Teilnehmerorientierung von der Planung bis zur Durchführung von Weiterbildungen ein (vgl. Gieseke & Käpplinger 2023).

Individuell-berufsbezogene Weiterbildung kann überwiegend vom Staat oder von Individuen sowie in Mischfinanzierung durchgeführt werden. Weiterbildungsförderungen der Arbeitsagentur richten sich traditionell primär an Arbeitslose oder Arbeitssuchen, aber in den letzten Jahren auch mehr als zuvor an Beschäftigte. Sie können von großen Umschulungen für einen ganz anderen Beruf bis zum Erwerb von relativ kleinen Zusatzqualifikationen reichen. Im Krankheitsfall sind berufliche Qualifizierungen im Rehabilitationsbereich öffentlich finanziert denkbar, wenn zum Beispiel durch körperliche Einschränkungen der bisherige Beruf nicht mehr ausübbar ist. Berufliche Förderprogramme von Bundesländern wie zum Beispiel per Weiterbildungsgutscheine fördern oft Zusatzqualifikationen für bestimmte Beschäftigtengruppen wie Geringqualifizierte, wobei einige solcher Förderprogramme wie der Bildungsscheck NRW jedoch in den letzten Jahren eingestellt wurden und das wachsende Engagement auf Bundesebene konterkarieren.

Schließlich existiert neben diesen öffentlichen Förderungen ein rein privater Markt, wo Individuen weitestgehend eigenfinanziert beruflichen Weiterbildungen absolvieren, um sich ggf. beruflich zu verändern oder aufzusteigen auch jenseits des aktuellen Arbeitsplatzes. Hierbei wird allerdings – ähnlich wie bei der betrieblichen Weiterbildung – leider oft vergessen, dass Weiterbildungskosten sowohl betrieblich als Betriebsausgaben oder individuell als Werbekosten steuerlich geltend gemacht und zu steuerlichen Reduktionen führen können. Somit können auch hier indirekt öffentliche Ko-Finanzierung vorhanden sein kann, deren Bedeutung als Weiterbildungsförderung jedoch oft übersehen und in der Weiterbildungsdiskussion kaum erörtert wird. Dabei wies Dohmen (2003, S. 7) auf soziale Ungleichheiten hin, die Menschen mit hohem Einkommen mehr Weiterbildungsanreize geben:

„Kritisch zu sehen ist allerdings, dass die Höhe der Nettokosten und damit der Nettorendite bei einem progressiven Steuertarif positiv mit dem zu versteuernden Einkommen korreliert. Hierdurch werden (Bildungs-)Investitionen um so rentierlicher je höher das Einkommen ist. Die benachteiligt entsprechende Aufwendungen im unteren Einkommensbereich bzw. bei Einkommenslosigkeit.“

Humankapital- und Systemtheorien haben gut beschrieben, dass betriebliche und berufliche Weiterbildung unterschiedlichen Interessen von Arbeitgebern, Individuen und Staat dienen kann (vgl. Käpplinger 2024). Umso wichtiger ist die Eigenständigkeit bzw. Stärke des Segments der beruflichen Weiterbildung im Gesamtsystem der Weiterbildung, um sich nicht allein auf betriebliche und nicht-berufliche Weiterbildung zu stützen. In der Praxis sind gleichzeitig auch fließende Übergänge zwischen den verschiedenen Segmenten der betrieblichen, beruflichen und allgemeinen Weiterbildung vorhanden und Individuen besuchen zum Beispiel aus zunächst privaten Motiven einen Sprachkurs, was sich später auch als beruflich vorteilhaft erweisen kann. Ein Teambuildingprozess in der Arbeit kann auch soziale Kompetenzen im Freizeitleben fördern helfen. Politische Bildung sollte gerade in den letzten Jahren auch in ihrer beruflichen Relevanz wieder offensichtlicher geworden sein.

Berufliche Weiterbildung: Wie ist der relative Bedeutungsverlust zu erklären?

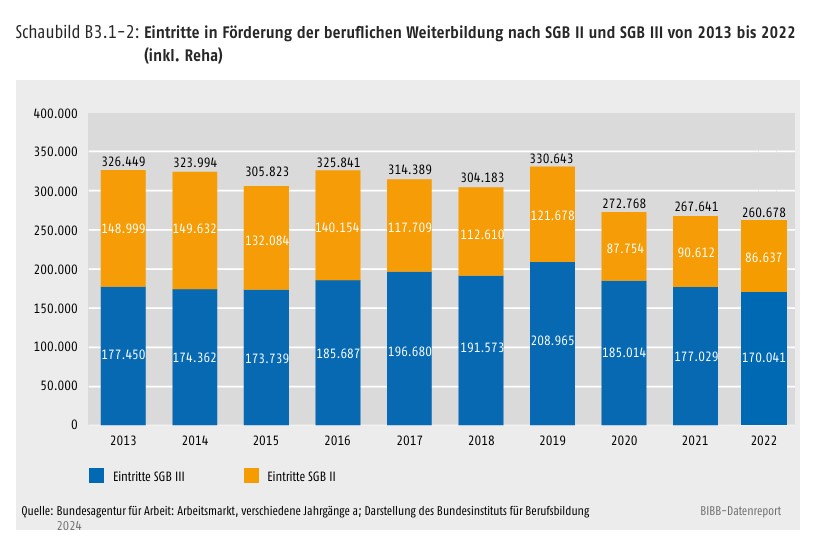

Die stabilen bzw. stagnierenden Zahlen der beruflichen Weiterbildung lassen sich erstens mit den stagnierenden bis rückläufigen Förderungen durch die Bundesagentur erklären:

Abbildung 1:

Kruppe/Lang (2023) weisen zudem darauf hin, dass die gemäß der neujustierten BA-Geschäftspolitik der letzten Jahre BA-geförderte Weiterbildung von Beschäftigten lediglich leicht anwächst, aber sich bis 2021 auf weniger als 35.000 Menschen pro Jahr belief. Damit erreichte diese zum Beispiel deutlich weniger Menschen, als die jährlich mehreren 100.000 Menschen, welche Bildungszeiten/-urlaub/-freistellungen der Bundesländer wahrnehmen. Ob sich das Wachstum der Förderung für Beschäftigte und deren beruflicher Weiterbildung nach 2024 weiter erhöhen wird, bleibt abzuwarten, aber es erscheint nicht wahrscheinlich, dass es zu einer immensen Förderzahl von BA-geförderter Weiterbildung von Beschäftigten kommen wird. Wahrscheinlicher scheint hier zu sein, dass Förderinstrumente wie Transfergesellschaften wieder an Bedeutung gewinnen werden, wenn Unternehmen wie zum Beispiel VW massiv Personal abbauen und nicht in andere Unternehmensbereiche durch Umqualifizierung verlagern wollen.

Ob die Individuen in Zeiten hoher Inflation (Mietkosten, Lebensmittel, etc.) und steigenden Kosten für soziale Absicherung (Rente, Gesundheit, etc.) eine wachsende Zahlungsbereitschaft für Weiterbildung zeigen, ist zweitens jedoch ebenfalls eher unwahrscheinlich. Aktuelle Studien an meinem Lehrstuhl zeigen dagegen auf, dass in der Bevölkerung eine dominante Haltung bzw. geringe Zahlungsfähigkeit besteht, sodass (berufliche) Weiterbildungskosten von Betrieben und Staat aufgebracht werden sollten, zumal es in AES-Studien zeigt, dass subjektiv die Bevölkerung zunehmend weniger Nutzen mit besuchten Weiterbildungen verbindet. Haberzeth/Käpplinger (2024, S. 55) zeigen so auf, dass der Prozentsatz von „sehr hohem Nutzen“ von 45% (2012) auf 31% (2022) deutlich zurückgegangen ist in der letzten Dekade. Wenn die Nutzenerfahrung aber rückläufig ist, erscheint nicht wahrscheinlich, dass die individuelle Zahlungsbereitschaft für berufliche Weiterbildung ansteigt.

Schließlich scheinen auch drittens massive Informationsdefizite in der Bevölkerung zu bestehen, was die Weiterbildungsrechte und Fördermöglichkeiten anbetrifft. Beispielsweise weiß nur rund ein Drittel der deutschen Bevölkerung im Erwachsenen- und Erwerbsalter, um die Möglichkeit einer zeitlichen Freistellung für Weiterbildung auf Basis von Ländergesetzen:

Abbildung 2: Bevölkerungsbefragung zur Frage: „Gibt es in dem Bundesland, in dem Sie wohnen, ein Landesgesetz für Beschäftigte zu Bildungsurlaub, Bildungszeit oder Freistellung für Weiterbildung?“ (N= 3076)

| Bundesland | Bekanntheit in % |

| Hessen | 50,4 |

| Berlin | 50,0 |

| Niedersachsen | 42,5 |

| Nordrhein-Westfalen | 40,7 |

| Brandenburg | 40,7 |

| Bremen | 40,0 |

| Schleswig-Holstein | 39,3 |

| Hamburg | 38,9 |

| Saarland | 37,1 |

| Baden-Württemberg | 33,1 |

| Rheinland-Pfalz | 29,1 |

| Mecklenburg | 28,1 |

| Thüringen | 26,0 |

| Sachsen-Anhalt | 25,3 |

| Bayern | 19,3 |

| Sachsen | 17,1 |

| Deutschland | 34,8 |

Quelle: HBS-Projekt EIBE (Eigene Datenaufbereitung)

Interessant ist dabei, dass in den Prozentwerten sogar 19,3% in Bayern und 17,1% in Sachsen an Falsch-Richtige-Antworten enthalten sind, da es dort gar keine Landesgesetze für Weiterbildungsfreistellungen gibt. Wenn also beklagt wird, dass sich die Beteiligungsquoten nur im einstelligen Bereich der Anspruchsberechtigen bei Freistellungsgesetzen bewegen, dann muss bedacht werden, dass rund zwei Drittel der Deutschen offensichtlich nicht einmal basal über ihre Weiterbildungsrechte informiert sind, was massive Lücken und Mängel in der Öffentlichkeitsarbeit für Freistellungsgesetze aufzeigt. Auch bei anderen Weiterbildungsförderprogrammen von EU, Bund und Ländern, die oftmals diskontinuierlich erfolgen, erscheint es als sehr wahrscheinlich, dass viele Bürgerinnen und Bürger nicht aktiv und aufmerksam verfolgen, was an Förderprogrammen neu entsteht oder modifiziert wird. Der Weiterbildungsbereich ist aber der Bildungsbereich, der am meisten durch Projektmittel in seiner Bildungsarbeit bestimmt ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dies auch zu massiven Informationsdefiziten und Ineffizienzen führt, da neue Förderprogramme bzw. neue Förderkonditionen nahezu fortlaufend neu bekannt gemacht werden müssen. Mittel, die in dieses Bekanntmachen fließen, können aber nicht für die eigentliche Weiterbildungsarbeit verwendet werden und fehlen somit an anderer Stelle.

Berufliche Weiterbildung: Was ist gegen den relativen Bedeutungsverlust zu tun?

Es scheint an der Zeit, die Attraktivität der Weiterbildung und besonders der beruflichen Weiterbildung wieder deutlich zu steigern. Ob dafür solche Werbekampagnen animierende und leicht verständliche Botschaften an die Bevölkerung senden, darf allerdings mehr als bezweifelt werden:

Abbildung 3: Werbekampagne für mein-now.de

Auch der Blick in die Wahlprogramme 2025 der Parteien auf Platz eins bis vier in aktuellen Umfragen zur Bundestagswahl offenbart nicht gerade für die Bevölkerung attraktive Weiterbildungsbotschaften und -ideen:

„Unser Ziel ist ein Recht auf Weiterbildung und beruflichen Neustart in allen Lebensphasen. Berufsbilder sollten so weiterentwickelt werden, dass die Beschäftigten mit Weiterbildung über den gesamten Lebenslauf hinweg mit neuen Entwicklungen Schritt halten können.“ (SPD-Wahlprogramm 2025, S. 11)

„Unser Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich in zumutbare Arbeit oder Selbstständigkeit zu führen. Auf dem Weg dahin unter stützen wir sie durch Qualifizierung, Ausbildung, Weiterbildung und vor allen Dingen durch schnelle und nachhaltige Vermittlung. Wir fordern dabei ihre aktive Mitwirkung ein. Wir wollen den Arbeitsagenturen und Jobcentern die Instrumente an die Hand geben, diesen Auftrag zu erfüllen.“ (B90/Die Grünen-Wahlprogramm 2025, S. 43-44)

„Die erforderlichen Fähigkeiten in einem Beruf wandeln sich. Deshalb prüfen wir regelmäßig die Aus- und Fortbildungsordnungen und passen sie an. Die Digitalisierung der Weiterbildung und der Arbeitsprozesse treiben wir voran.“ (CDU/CSU-Wahlprogramm 2025, S. 65)

„Weiterbildungsmaßnahmen nur noch bei Bildungsträgern durchführen, die den Vermittlungserfolg ihrer Maßnahmen nachweisen“ (AfD-Wahlprogramm 2024, S. 24)

Ist Weiterbildung nicht mehr als ein Mittel, um mit äußeren Anforderungen reaktiv mithalten zu können (siehe SPD)? Sollen die Menschen unterstützt werden, oder geht es politisch darum, dass Arbeitsagenturen und Jobcenter Instrumente bekommen (B90/die Grünen)? Kümmern sich CDU/CSU lediglich darum, Fortbildungsordnungen anzupassen und die Digitalisierung voranzutreiben statt um die Bürgerinnen und Bürger? Und der AfD fällt autoritär ein, dass der Nachweisdruck bei Bildungsträgern weiter erhöht werden soll. Lediglich der wahrscheinlich an der 5-Prozent-Hürde scheiternden LINKEN fällt eine attraktive Weiterbildungsbotschaft sowohl für die Bevölkerung als auch für das Weiterbildungspersonal in ihrem Wahlprogramm ein:

„Wir setzen uns für lebenslanges, lebensbegleitendes Lernen ein: als Angebot, nicht als Pflicht zur Selbstoptimierung. Eine entscheidende Voraussetzung sind gute Arbeitsbedingungen und gute Entlohnung bei allen Trägern und Bereichen der Erwachsenenbildung. Wir streiten für einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für alle Lehrkräfte in der Weiterbildung (…) Für Weiterbildung in allen Bereichen muss eine gesetzliche Freistellung möglich sein, nicht nur für die berufliche Weiterbildung.“ (Die LINKE-Wahlprogramm 2025, S. 55)

Es müssen ja keine utopischen Verheißungen sein, aber es wäre wichtig, Weiterbildung wirklich ernsthaft attraktiv zu kommunizieren, aber auch realiter besser auszugestalten und leichter selbstbestimmt zugänglich zu machen. Dies würde bedeuten sowohl in Werbung und Marketing zu investieren, aber auch den Fokus neu auf die Lebenswirklichkeiten der Menschen in Deutschland zu justieren statt auf staatliche Institutionen und Strukturen. Die durchaus vorhandene Lern- und Veränderungsbereitschaft zu unterstützen, wo wahrscheinlich auch nicht alle Menschen von Weiterbildung unbedingt und nur eine materielle Verbesserung erwarten, sondern vielleicht auch so etwas wie mehr Lebenszufriedenheit, Gesundheit oder andere sogenannte „Wider Benefits“. Steuerliche Anreize könnten vor allem bei mittleren und Niedriglohngruppen gegeben werden, damit man sich eine Weiterbildung nach eigenen Vorstellungen leisten kann und nicht als Bittsteller zu einer Agentur gehen und sich einer Bedarfsprüfung stellen muss. Es scheint an der Zeit, emanzipatorische Ansätze (vgl. Allespach et al. 2024) wiederzuentdecken bzw. in neuer Form zeitgemäß zu formulieren.

Literatur:

Allespach, Martin, Käpplinger, Bernd & Wienberg, Jana (Hrsg.) (2024): Handbuch Betriebliche Weiterbildung – Emanzipatorische Ansätze in Theorie und Praxis. Frankfurt/Main: Bund-Verlag.

BIBB – Bundesinstitut für Berufsbildung (2024): Datenreport. Bonn: BIBB. https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb-datenreport-2024-final.pdf

BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung (2024): Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2022 – Ergebnisse des Adult Education Survey — AES-Trendbericht. Berlin und Bonn: BMBF 2024. URL: www.bundesregierung.de/breg-de/service/publikationen/weiterbildungsverhalten-2268456

Dohmen, Dieter (2003): Alternative Formen der Finanzierung beruflicher Weiterbildung. Köln: FiBS. URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/28418/1/609251511.PDF

Gieseke, Wiltrud, & Käpplinger, Bernd (2023): Hans Tietgens und die Erwachsenenbildung – Gespräche über frühe wegweisende Texte. Bielefeld: wbv. Kostenlos online: 10.3278/9783763971701

Haberzeth, Erik & Käpplinger, Bernd (2024): Licht und Schatten – Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2022. BWP – Berufsbildung Wissenschaft und Praxis (56)3, S. 54-56. https://www.bwp-zeitschrift.de/dienst/publikationen/de/19817

Kruppe, Thomas & Lang, Julia (2023): Geförderte Weiterbildung von Beschäftigten: Positiver Trend auf niedrigem Niveau. IAB-Kurzbericht vom 6. Februar 2023. https://www.iab-forum.de/gefoerderte-weiterbildung-von-beschaeftigten-positiver-trend-auf-niedrigem-niveau/