Prof. Dr. Uwe Elsholz (Professor an der FernUniversität in Hagen und Mitglied im Wissenschaftlichen Beratungskreis von ver.di und IG Metall) und Dr. Ronny Röwert (Geschäftsstellenleiter des hochschulübergreifenden Digital Learning Campus Schleswig-Holstein)

Seit dem Durchbruch generativer KI-Systeme Ende 2022 erleben sowohl die akademische als auch die berufliche Bildung einen tiefgreifenden Wandel. Während Ronny Röwert nach Erfahrungen in der beruflichen Lehrkräftebildung vornehmlich in der hochschulischen Bildung tätig ist, aktuell als Geschäftsstellenleiter des hochschulübergreifenden Digital Learning Campus Schleswig-Holstein, ist Uwe Elsholz einerseits lehrend in der Hochschulbildung tätig und war Prorektor für Weiterbildung an der FernUniversität, ist forschend aber mit stärkerer Expertise in der Berufsbildung verankert. Mit diesen Perspektiven auf beide Bildungsbereiche zeigen sich bemerkenswerte Unterschiede, aber auch überraschende Gemeinsamkeiten. Diese versuchen wir im Folgenden aufzuzeigen und in einen fruchtbaren Kontrast zu bringen.

Unterschiedliche Reaktionsmuster

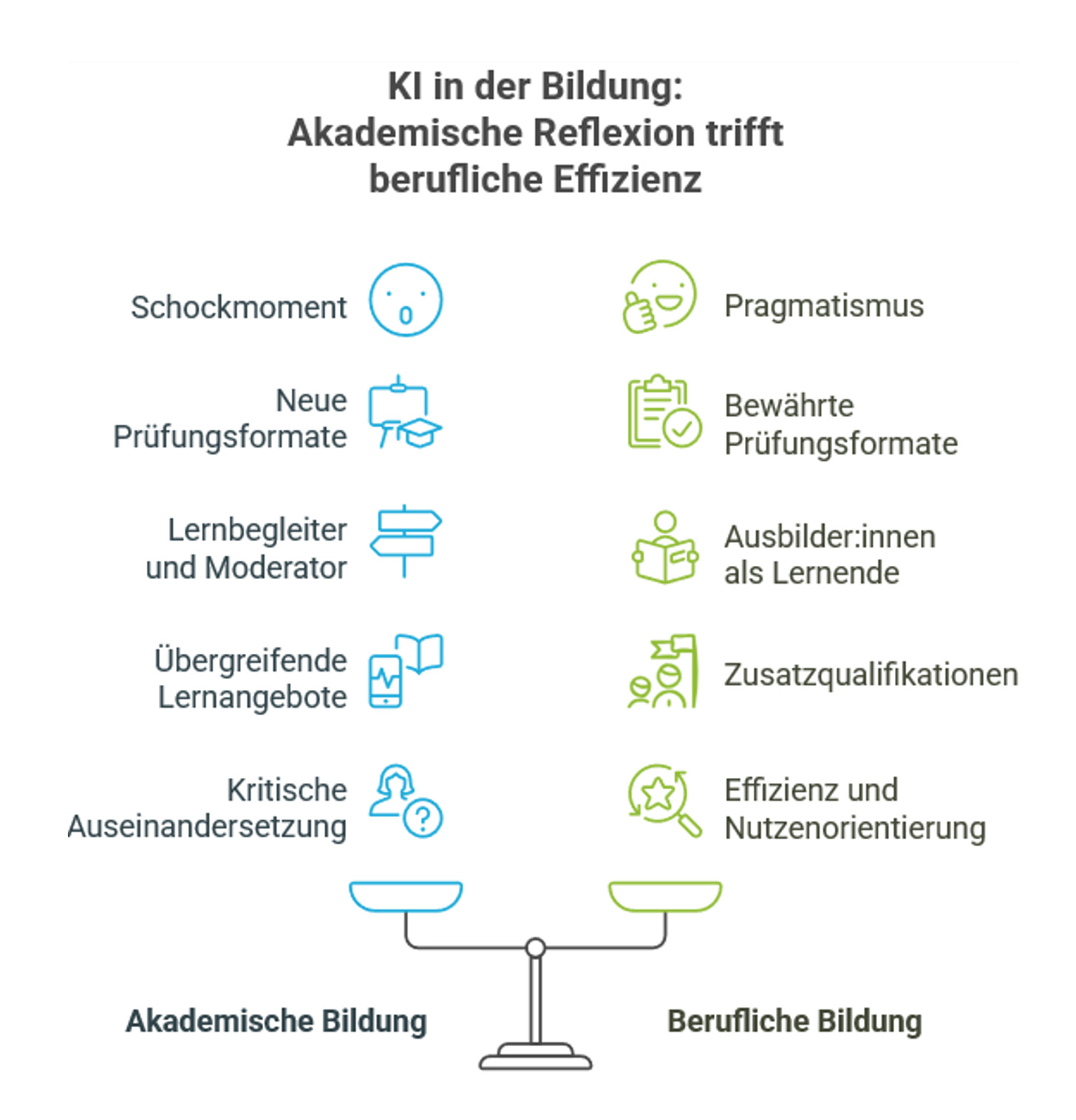

Während Hochschulen rund um 2022/23 zunächst mit einem regelrechten Schockmoment auf KI reagierten, begegnete die berufliche Bildung der Entwicklung früh, teils auch schon vor 2022, mit einem hohen Maß an Pragmatismus und Anwendungsoffenheit. In der akademischen Bildung führte der Eintritt von KI zu einer gravierenden Verunsicherung. Das traditionelle Wissensmonopol der Hochschulen und der Hochschullehrenden geriet ins Wanken. Durch die intensive Nutzung von LLMs durch die Studierenden klassische Prüfungsformate wie Haus- und Abschlussarbeiten wurden und werden grundlegend hinterfragt (Weßels et al., 2025). Gleichzeitig setzte mit der Angst vor dem eigenen Bedeutungsverlust ein erheblicher Innovationsdruck ein. Hochschulen begannen, Prüfungsformen, Lehrformate und teils auch die Curricula zu überdenken und entwickelten neue Ansätze, die die reflektierte Nutzung von KI bewusst integrieren. Der vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft verantwortete KI-Campus (ki-campus.org) etablierte sich als bundesweit sichtbare Adresse für offene Bildungsressourcen zum Thema KI. Die offenen Lernangebote werden von Hochschulen für Hochschulen entwickelt und sollen Studierende sowie Lehrende in der akademischen Bildung unterstützen. Das Hochschulforum Digitalisierung dokumentiert systematisch über 200 Use-Cases generativer KI-Tools in deutschsprachigen Hochschulen, von KI-gestütztem Feedback über adaptive Lernbegleitung bis hin zu innovativen Gesprächstrainings (https://ki-use.hochschulforumdigitalisierung.de/). Viele Hochschulen bieten ihren Studierenden Möglichkeiten zum Erwerb von KI-Kompetenzen. Projekte wie IKILeUS (https://www.eni.uni-stuttgart.de/transfer/projekte/ikileus/) an der Universität Stuttgart erprobten modulare Lehrangebote und KI-Assistenzsysteme zur individuellen Studienförderung. Hochschuldidaktische Initiativen, etwa an der TU Darmstadt, schufen Prüfungsformate, in denen die kritische Analyse von KI-Outputs, die Kompetenz zum Prompt-Design und die Begründung eigener Entscheidungen im Vordergrund stehen.

Demgegenüber erweist sich die berufliche Bildung eher als pragmatische Vorreiterin. Hier wurde KI weniger als Bedrohung wahrgenommen, sondern stärker als ein Werkzeug verstanden, das Auswirkungen auf die konkreten Lern- und Arbeitsprozesse hat. Die Studie „Digitalisierung und Wandel der Beschäftigung (DiWaBe 2.0)“ zeigt etwa, dass über die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland bereits KI am Arbeitsplatz nutzt – meist informell –, wobei die Nutzung stark vom Bildungsgrad abhängt. Eine intensivierte KI-Nutzung geht mit komplexeren Tätigkeiten (z. B. Schreiben oder Programmieren), höherer Arbeitsautonomie und gesteigerter Arbeitsintensität einher, zeigt jedoch keinen signifikanten Einfluss auf die Weiterbildungsaktivitäten der Beschäftigten (Arntz et al., 2025). Die Plattform Leando (https://leando.de) des BIBB für Ausbilder:innen verfolgt einen praxisorientierten Ansatz zur Integration von KI, indem sie Lernpfade wie „KI verstehen“ und „Prompt Engineering“ bereitstellt, die Ausbilder:innen befähigen, KI gezielt zur Simulation von Prüfungsgesprächen, zur Lernstandsanalyse und zur Bewertung von Leistungen einzusetzen. Das BIBB Montagsforum KI dokumentiert zudem vielfältige Praxisanwendungen, von digitalen Ausbildungsportfolios über datengetriebene Kompetenzanalysen bis hin zu KI-gestützten Prüfungsaufgaben. Im Hinblick auf curriculare Veränderungen gibt es allerdings im Vergleich zur hochschulischen Bildung lediglich erste Ansätze für Zusatzqualifikationen (Niederfeld, et al. 2025).

In Teilen noch intensiver als in der beruflichen Ausbildung scheint KI in der beruflichen und betrieblichen Weiterbildung eine Rolle zu spielen. Das hat auch mit einer starken Marktorientierung und weniger Formalisierungen in diesem Bereich zu tun. Ansätze zur Effizienzsteigerung wie Learning Analytics oder Empfehlungssysteme werden hier bereits stärker eingesetzt, etwa im Rahmen von Lernplattformen (Blanc, 2025).

Prüfungsformate und Kompetenzorientierung

Die Prüfungskultur der Bildungsbereiche offenbart deutliche Unterschiede: Die akademische Bildung musste ihre Prüfungslandschaft grundlegend überdenken, um der Herausforderung des Umgangs mit Betrugsversuchen zu begegnen. Es wurden und werden neue Formate wie Portfolioprüfungen, verstärkt dialogische mündliche Prüfungen und Präsentationen sowie kollaborative Fallstudien und Prompt-Engineering-Aufgaben entwickelt. Ziel ist in der Regel nicht, die Nutzung von KI pauschal zu verbieten, sondern sie transparent und prüfbar einzubetten (Budde et al., 2024).

Die berufliche Bildung kann hingegen weiter auf die bewährten projekt- und handlungsorientierte Prüfungsformen setzen. Diese behalten ihre ökologische Validität im Hinblick auf spätere berufliche Tätigkeiten, auch wenn KI-Tools Teil der Aufgabenerstellung und -bearbeitung sein können. Projektdokumentationen, betriebliche Fallstudien und lernortübergreifende Portfolios werden durch KI-gestützte Recherche und Reflexion ergänzt, ohne die Art der Kompetenzfeststellung grundlegend zu verändern.

Wandel der Rollen von Lehrenden und Lernenden

Auch als Reaktion auf die stärkere Verunsicherung im hochschulischen Bereich, erreichten KI-Fortbildungen unter Hochschullehrenden nie zuvor erreichte Teilnehmendenzahlen. Diese Entwicklung in der Hochschuldidaktik steht auch im Zusammenhang mit einer verstärkten Auseinandersetzung über einen als shift from teaching to learning zu bezeichnenden Paradigmenwandel, demnach Lehrende zunehmend die Rolle von Lernbegleiter:innen und Moderator:innen einnehmen statt reine Wissensvermittler:innen zu sein. Lernprozesse werden stärker individuell, aktiv und technologiegestützt gestaltet – auch durch den Einsatz von KI-basierten Werkzeugen und Anwendungen. Angebote wie die des KI-Campus greifen diesen Trend auf und unterstützen Lehrende dabei, ihre didaktischen Konzepte weiterzuentwickeln und Mensch-KI-Interaktion reflektiert in Lehre und Studium einzubinden.

Auch in der beruflichen Bildung müssen Ausbilder:innen sich den Entwicklungen stellen und teilweise aufholen, da Auszubildende nicht selten technologieaffiner sind. Damit müssen die Ausbildenden hier selbst viel stärker als in der Vergangenheit zu lebenslang Lernenden werden und prüfen, welche KI-Tools und -Anwendungen sie in ihrer Rolle unterstützen können.

Transferpotenziale: Voneinander lernen

Beide Bildungsbereiche bieten rund um KI als Lerngegenstand und Lerntechnologie wechselseitige Transferpotenziale: Sie können voneinander lernen, wie KI-Inhalte didaktisch sinnvoll vermittelt und KI-gestützte Werkzeuge wirksam in Lehr- und Lernprozesse integriert werden können. Die akademische Bildung kann von der konsequenten Kompetenzorientierung der beruflichen Bildung profitieren, indem sie den Transfer von Wissen in praxisnahe Anwendungen stärker in den Fokus rückt und Prüfungsformate entwickelt, die den Erwerb und die Anwendung von Kompetenzen für eine nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit abbilden. Umgekehrt kann die berufliche Bildung von der curricularen Flexibilität und den Innovationsnetzwerken der Hochschulen lernen: Nationale Plattformen wie der KI-Campus zeigen, wie koordinierte, modulare Angebote in kurzer Zeit eine skalierbare Wirkungsbreite erzielen. Das BIBB unterstützt hier vergleichbare Ansätze, deren Breitenwirkung aber noch aussteht.

Haltung und Diskurs: Ethik trifft Effizienz

Die Hochschulwelt ist im Hinblick auf den Diskurs um KI durch eine kritische Auseinandersetzung mit Ethik, Datenschutz und gesellschaftlicher Verantwortung geprägt. Nicht zuletzt spielen auch Fragen der Macht und der bedrohliche Einfluss amerikanischer Tech-Konzerne eine Rolle, die unter dem Stichwort der Digitalen Souveränität verhandelt werden. Diese reflektierte Haltung schützt vor unreflektierter Anwendung und schafft Legitimität. Die berufliche Bildung richtet ihren Blick meist hingegen pragmatisch stärker auf Effizienz und Nutzen. Beide Perspektiven – die eher kritisch-reflexive der Hochschulbildung und die stärker anwendungsorientierte der beruflichen Bildung – können sich wechselseitig ergänzen: Während die akademische Reflexion die verantwortungsvolle Nutzung von KI absichert, fördert die praxisnahe Erprobung in der beruflichen Bildung die Umsetzung innovativer Ansätze.

Strukturell bedarf es flexiblerer Rahmenregelungen in der beruflichen Bildung und koordinierter Innovation im Hochschulbereich. Dafür sind angepasste Curricula bzw. Lehrpläne, verbindliche institutionelle Unterstützung und Verantwortlichkeiten sowie eine nachhaltige Qualifizierung des Lehrpersonals erforderlich. Auch rechtliche und organisatorische Klarheit – etwa zu Datenverwendung, Prüfungstransparenz und Qualitätssicherung – sind entscheidend, um KI-Bildung systematisch und verantwortungsvoll zu verankern.

Künstliche Intelligenz kann ein Katalysator für Reformen in beiden Bereichen sein. Ihr größter Beitrag liegt weniger in der Technik selbst als in der Anregung, Lehr- und Lernprozesse zu hinterfragen. Eine zukunftsfähige Bildungslandschaft verbindet die komplementären Stärken beider Systeme: die Kompetenzorientierung und Effizienz der beruflichen Bildung mit der kritischen Reflexion und curricularen Offenheit der Hochschulen. Angesichts der hohen Entwicklungsdynamik von KI bleibt jedoch entscheidend, die Gestaltung dieser Transformation als fortlaufenden Lernprozess zu verstehen – offen, adaptiv und dialogorientiert. Dabei müssen allerdings auch die Grenzen der KI-Nutzung verstärkt in den Blick geraten etwa im Hinblick darauf, wann sich der Einsatz von KI negativ auf Lern- und Denkprozesse auswirkt (Kosmyna, 2025).

Anmerkung: Grundlage dieses Beitrags ist ein längeres Fachgespräch, dessen Audiomitschnitt mit dem Tool Zoom KI-gestützt transkribiert wurde und anschließend thematisch mit Hilfe des KI-Chatbots Perplexity strukturiert wurde. Der Ausgangsprompt hierfür war:

„Wir, Uwe Elsholz und Ronny Röwert wollen für eine kommende Ausgabe von DENK-doch-MAL einen Artikel schreiben, in dem wir kompakt und für die berufliche Bildung anwendungsnah betrachten, wie KI die Bildungsbereiche der akademischen Bildung und der Hochschulbildung in gleicher oder in unterschiedlicher Weise betrifft – und wo die Bereiche daher voneinander lernen können. Für das Verfassen des Artikels haben wir uns getroffen und unsere jeweiligen Schwerpunkteperspektiven (Uwe für berufliche Bildung, Ronny für akademische Bildung) im dialogischen Fachgespräch abgeglichen. Das Zoom-Transkript ist hier angehängt. Bitte bereite die Kernthesen und Dialogideen aus dem Fachgespräch strukturiert und praxisnah auf.“ Allerdings haben uns die Ergebnisse der KI-Nutzung nur bedingt zufriedengestellt, so dass wir doch deutlich nacharbeiten mussten, um die von uns intendierten Inhalte angemessen aufnehmen zu können.

Literatur:

Arntz, M., Baum, M., Brüll, E., Dorau, R., Hartwig, M., Lehmer, F., Matthes, B., Meyer, S.-C., Schlenker, O., Tisch, A. & Wischniewski, S. (2025). Digitalisierung und Wandel der Beschäftigung (DiWaBe 2.0): Ergebnisse der zweiten Erhebung. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). DOI: 10.21934/baua:bericht20250225

Blanc, B., Goertz, L., Reichow, I., Buntins, K., Hochbauer, M. & Rashid, S. F. (2025). Die Zukunft der beruflichen Weiterbildung: Szenarien und Handlungsempfehlungen für einen innovativen, digitalen Weiterbildungsraum 2035. Ein Dossier im Rahmen des Innovationswettbewerbs INVITE. Essen: mmb Institut.

Budde, J., Tobor, J. & Friedrich J. (2024). Künstliche Intelligenz. Wo stehen die deutschen Hochschulen? Berlin: Hochschulforum Digitalisierung. https://www.che.de/download/blickpunkt-kuenstliche-intelligenz-wo-stehen-die-deutschen-hochschulen/?wpdmdl=31069&refresh=68fa1a9f38d271761221279

Kosmyna, N. et al. (2025). Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task. arXiv, 25 Juni 2025, https://arxiv.org/abs/2506.08872. Zugriff am 7. Nov. 2025.

Niederfeld, A., Knoll, T. & Rott, K.J. (2025). KI in der beruflichen Bildung verankern: Eine Zusatzqualifikation zur überfachlichen Qualifizierung von Auszubildenden. Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP), Bd. 54, Nr. 4, S. 30–33. urn:nbn:de:0035-bwp-25430.

Weßels, D., Bils, A. & Budde J. (2025). Wissenschaftliche Abschlussarbeiten im KI-Zeitalter. Disruption, Herausforderungen und neue Bewertungsansätze. Diskussionspapier Nr. 38. Berlin: Hochschulforum Digitalisierung. https://hochschulforumdigitalisierung.de/wp-content/uploads/2025/10/HFD_DP_38_wissenschaftliche_Abschlussarbeiten_im_KI-Zeitalter.pdf