Dipl.-Psych. Kathrin Schnalzer (Projektleiterin am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO) und Bernd Dworschak (Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO )

Veränderungen der Arbeit durch KI

Künstliche Intelligenz (KI) ist bereits heute – und vermutlich noch in wesentlich stärkerem Maße in der Zukunft – eine der Schlüsseltechnologien für viele Bereiche von Gesellschaft und Wirtschaft. Die Erwartungen der Menschen an KI sind dabei divers und reichen von utopischen Fantasien bis hin zu Ängsten vor dem Verlust von Arbeitsplätzen oder gar einer Machtübernahme durch intelligente Maschinen (Bitkom 2020). Ungeachtet von Erwartungen einzelner prägt KI bereits heute Tätigkeitsprofile, Arbeitsplätze und die Arbeitsorganisation in vielen Unternehmen. KI-Technologien verändern in zahlreichen Anwendungsgebieten das Verhältnis zwischen ArbeitnehmerInnen und Maschinen (vgl. Pinkwart & Beudt 2020).

Wie jede neue Technologie birgt auch der Einsatz und die Nutzung Generativer KI Veränderungspotenziale für Arbeitsprozesse und damit einhergehend Veränderungen der Kompetenzanforderungen, die aus den Prozessen resultieren. Digitalisierung und Automatisierung führen dazu, dass sich Tätigkeiten, Kompetenzanforderungen und entsprechende Kompetenzprofile ändern.

Fraglos ist allein für eine bedachte Nutzung von KI ein Bewusstsein über die Möglichkeiten und Grenzen von KI erforderlich, insbesondere im Hinblick auf deren statistische Natur der Ergebnisfindung, der Auswirkungen ungeeigneter Trainingsdatensätze sowie möglicher Datenschutz- oder Urheberrechtsverletzungen im Zuge der Nutzung Cloud-basierter Services. Hierzu ist eine allgemeine »AI-Literacy« gefragt, also eine KI-Allgemeinbildung, die auch für Nicht-Entwicklerinnen und -Entwickler, also für KI-Nutzende, dringend geboten ist (vgl. Kintz et al. 2024).

In manchen Bereichen entwickeln sich die Tätigkeitsanforderungen so stark, dass sich Beschäftigte mit einem Verfall ihrer bisherigen Grundqualifikationen konfrontiert sehen. Die Nutzung Generativer KI im Arbeitskontext hat das Potenzial, insbesondere Routineaufgaben zu ersetzen. In diesem Abschnitt soll indes die assistierende Wirkung von Generativer KI auf Arbeit und Kompetenzprofile und deren Potenzial im Vordergrund stehen (Ganz, et al., 2021). Die Frage, die sich im Rahmen der Veränderungsprozesse stellt, ist: In welcher Art und Weise werden sich Kompetenzprofile durch den zunehmenden Einsatz Generativer KI in Unternehmen und anderen Organisationen ändern und welche Kompetenzentwicklung ist dafür notwendig?

Die Motive für den Einsatz von KI wie die Erfüllung von Kundenanforderungen, die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, Produktivitätssteigerungen und Kosteneinsparungen lösen zukünftigen Qualifizierungsbedarf im Rahmen der sozio-technischen Arbeitssystemgestaltung aus. Daneben gilt es, das unternehmensspezifische Domänen- und Prozesswissen samt entsprechender Kompetenzen weiterzuentwickeln sowie persönliche und soziale Kompetenzen für den betrieblichen Wandel zu fördern (André & Bauer, 2021).

Orientierungsrahmen für Kompetenzprofile

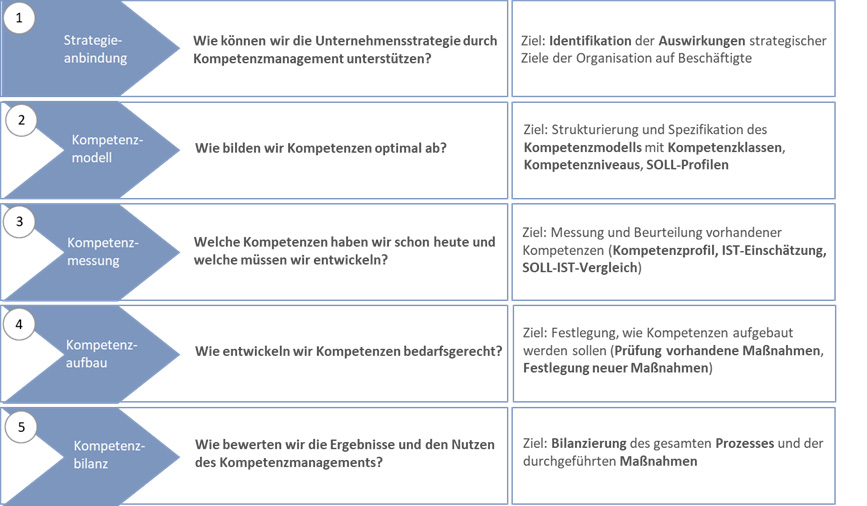

Als Orientierungsrahmen zur Ermittlung der Auswirkungen des Einsatzes und der Nutzung Generativer KI auf verschiedene Kompetenzprofile bietet sich der Fraunhofer-Kompetenz-Kompass an (Schnalzer, Karapidis, Dworschak & Mozer, 2022), der in der folgenden Abbildung dargestellt ist.

Dieser bietet eine systematische Vorgehensweise für ein strategieorientiertes Kompetenzmanagement mit der Analyse, Gestaltung und Bilanzierung von Weiterbildungsbedarfen und einer strategischen Kompetenzentwicklung und Weiterbildungsplanung für Organisationen. Der Fraunhofer-Kompetenz-Kompass enthält eine modulare Systematik, um eine Kompetenzbedarfsermittlung aufzubauen und durchzuführen und ein entsprechendes Kompetenzmanagement zu betreiben.

Zentrale Kompetenzbereiche für Generative KI

Kintz et al. (2024) identifizierten zwei zentrale Kompetenzbereiche, die für viele Kompetenzprofile von Relevanz zu sein scheinen. Im Mittelpunkt stehen an dieser Stelle die Kompetenzen, die für den Einsatz und die Nutzung von Generativer KI für viele Beschäftigte und Kompetenzprofile wichtig sind, nicht jedoch die Kompetenzen, die für die Implementierung von Generativer KI notwendig sind. Beschäftigte, die in ihrer Arbeit und in ihren Tätigkeiten mit der Nutzung von Generativer KI konfrontiert sind, benötigen eine Vielzahl an Kompetenzen. Bei den Kompetenzen, die für diverse Kompetenzprofile wichtig zu sein scheinen, handelt es sich allerdings nicht um Einzelkompetenzen, sondern um ganze Kompetenzbündel:

- Prompt Mastering: Beschäftigte müssen in der Lage sein, korrekte und qualitativ hoch-wertige Prompts zu erzeugen. Sie müssen also der Generativen KI »die richtigen Fragen stellen« können. Prompt Mastering ist »die Art und Weise, wie Menschen mit KIs interagieren können. Die Qualität und die Verwendbarkeit der Antwort einer KI ist abhängig vom Prompt« (GEW, 2023). Dazu benötigen Beschäftigte nicht nur Kenntnisse davon, wie die Generative KI funktioniert, sondern sie müssen sich auch im jeweiligen Fachgebiet gut auskennen.

- Kurative Kompetenz: Beschäftigte müssen in der Lage sein, die Ergebnisse der Generativen KI zu verstehen, zu interpretieren und zu bewerten, ob sie fachlich korrekt sind und den jeweiligen Qualitätsstandards genügen. Auch diese Kompetenz ist höchst anspruchsvoll, voraussetzungsvoll und keineswegs trivial. Um die Ergebnisse einordnen und bewerten zu können, benötigen die Beschäftigten tiefgreifende fachliche Kenntnisse aus dem jeweiligen Anwendungsfeld. Es ist zu vermuten, dass es sich um Fachexpertinnen und Fachexperten handelt, die über Erfahrung und Know-how aus dem jeweiligen Anwendungsfeld und über entsprechende Branchenkenntnisse sowie Kenntnisse über die Prozesse des Unternehmens oder der Organisation verfügen. Ohne dieses Kompetenzset scheint eine sinnhafte und dem jeweiligen Anwendungsfall angemessene Bewertung der Ergebnisse der Generativen KI nicht möglich (vgl. Kintz et al. 2024).

Damit wird deutlich: Ohne Kompetenzen von Seiten der Beschäftigten sind der sinnhafte Einsatz und die Nutzung Generativer KI in diversen Fachgebieten nicht zu bewerkstelligen. Im Gegenteil: Die Tätigkeiten, Aufgaben und damit die Kompetenzanforderungen und -profile werden tendenziell anspruchsvoller. Bei entsprechender Arbeitsgestaltung besitzen diese Tätigkeiten ein Potenzial zur Ganzheitlichkeit und zur Aufgabenerweiterung und können damit als lernförderliche Arbeitssysteme betrachtet werden. Unternehmen und Beschäftigte in diversen Anwendungsfeldern von Generativer KI müssen allerdings diese Arbeitssysteme gestalten und die entsprechenden Kompetenzen entwickeln bzw. die Voraussetzungen für deren Entwicklung schaffen, wenn die Kompetenzen noch nicht vorhanden sind.

Veränderungen durch KI in der Weiterbildung

Seit der Veröffentlichung leistungsstarker Large Language Models durch OpenAI im Herbst 2022 hat sich die Nutzung generativer KI stark verbreitet und eine regelrechte »Demokratisierung« erfahren. Die Technologie ermöglicht nicht nur neue Formen des Lehrens und Lernens, sondern stellt auch eine potenzielle Disruption in der Weiterbildung dar. Lange schon entwickeln sich Lehr-Lernangebote weg von standardisierten hin zu hyperpersonalisierten Angeboten. Mithilfe von KI-Tools kann Content erstellt, modularisiert und Lehr-Lernmaterial vielfältig (in Video oder Audio) aufbereitet werden. Adaptive Systeme erleichtern den individuellen Lernprozess und KI-gestützte Coaching-Tools begleiten Lernende auf ihrem Weg. Trotz der rasanten Entwicklungen steckt die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Auswirkungen von KI in der Weiterbildung noch in den Anfängen. Fragen der Regulierung und der notwendigen Kompetenzen für den verantwortungsvollen Umgang mit KI stehen dabei im Fokus. Mit der Verabschiedung des AI Acts auf europäischer Ebene wird die Diskussion um ethische, rechtliche und praktische Implikationen weiter intensiviert. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) stellt neue Anforderungen an das Weiterbildungspersonal.

Der Trendmonitor »KI in der Bildung« der Deutsche Telekom Stiftung (Schmid et al., 2025) listet diverse Technologiegruppen mit Anwendungsbeispielen für Aufgaben in der schulischen Bildung. Diese lassen sich auch auf das Aufgabenspektrum von Trainerinnen und Trainern in der Weiterbildung übertragen:

- Textgenerierende und übersetzende Systeme

Mit diesen Anwendungen können Trainerinnen und Trainer Texte erstellen, vervollständigen, zusammenfassen oder übersetzen. - Material- und bildgenerierende Systeme

Sonstige Unterrichtsmaterialien wie etwa Bilder, Videos oder Präsentationen können hiermit von Trainerinnen und Trainern generiert werden. - Intelligente Tutoring- und Empfehlungssysteme

Diese Anwendungen können Individuelles Feedback zu Lernleistungen geben und basierend auf verschiedenen Merkmalen der Lernenden personalisierte Lernpfade anpassen bzw. empfehlen. Trainerinnen und Trainer sollten die Funktionsweise derartiger Systeme kennen, um die Güte des Feedbacks und Lernpfadempfehlungen bewerten und ggf. gegensteuern zu können. - Learning Analytics und Educational Data Mining

Learning-Analytics-Anwendungen: Lernverhalten in digitalen Lernumgebungen analysieren und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen zum weiteren Lernverlauf und -erfolg für Lehrende auf Dashboards anzeigen. Educational Data Mining: Analyse und Evaluation von Bildungsprozessen (Verläufe, Leistungsdaten, Fehl-/Ausfallzeiten) ganzer Gruppen und Fachrichtungen. Auch in diesen beiden Kontexten sollten Trainerinnen und Trainer die Funktionsweise der Anwendungen kennen, um die Ergebnisse kuratieren zu können. - Prüfungsunterstützende Systeme

Trainerinnen und Trainer können mit diesen Anwendungen KI-unterstützt Aufgaben für Prüfungen generieren, digital abgelegte Prüfungen auswerten und sich Bewertungsvorschläge unterbreiten lassen sowie Prüfungen überwachen lassen (Proctoring) - Bildungs- und unterrichtsorganisierende Systeme

Trainerinnen und Trainer können sich mit den Anwendungen bei Administration und Organisation des Unterrichts oder für das Management im Rahmen der Weiterbildungsorganisation oder des Bildungsträgers (Raum-, Ressourcen-, Personal-, Stundenplanung etc.) unterstützen lassen. - Text-zu-Sprache- und Sprache-zu-Text-Systeme

Trainerinnen und Trainer können mit diesen Anwendungen vorhandene Texte sehr aufwandsarm in Audiodateien z. B. für Podcasts umsetzen. Außerdem können Texte diktiert werden oder Gesprochenes (auch aus Gruppendiskussionen und Interviews) z. B. zu Dokumentationszwecken transkribiert oder zusammengefasst werden. - Roboter-Einsatz

In der Weiterbildung im gewerblich-technischen Bereich können Trainerinnen und Trainer Roboter programmieren und beispielsweise das Teach-In mit den Lernenden einüben. Hierzu benötigen sie allerdings fachspezifische KI-Robotik-Kenntnisse. - KI-gestützte VR-Lernumgebungen

Virtuelle Lernumgebungen, in denen mit Chatbots interagiert werden kann (Fragen stellen, navigieren). Trainerinnen und Trainer sollten die Funktionsweise derartiger Lernumgebungen kennen, um die Ergebnisse und Empfehlungen kuratieren zu können, außerdem sollten sie in der Lage sein, Vor- und Nachteile von VR-Lernumgebungen didaktisch und hinsichtlich ihrer Wirkung auf das Lernen einzuschätzen.

Die folgende Abbildung aus dem Trendmonitor »KI in der Bildung« der Deutsche Telekom Stiftung (Schmid et al., 2025) zeigt die Verteilung der recherchierten KI-Anwendungen auf diese neun Technologiegruppen. Es wird deutlich, dass sich bei den aktuellen KI-Anwendungen in der Bildung vornehmlich um Anwendungen zur Textgenerierung und -übersetzungen sowie Material- und Bildgenerierung handelt. Doch auch im Bereich intelligenter Tutoring- und Empfehlungssysteme scheint es bereits eine Vielzahl an Anwendungen zu geben. Wenige Anwendungen scheint es hingegen aktuell die Prüfungsunterstützung, programmierbare Roboter und vor allem für KI-gestützte Lernumgebungen zu geben.

Der mmb Trendmonitor 2024/2025 zeigt, dass der Stellenwert von KI in der Bildung eine starke Zunahme erfährt: 93 Prozent der befragten Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass für Bildungsproduzenten und lehrende der Einsatz von Large Language Models in den nächsten drei Jahren selbstverständlich wird. Rund vier Fünftel erwarten eine Arbeitsentlastung der Lehrenden durch KI-Assistenz, die eine stärkere inhaltliche und motivationale Betreuung der Lernenden ermöglicht. 71 Prozent der Befragten sehen zugleich, dass KI-Ergebnisse einer zeitintensiven Qualitätsprüfung bedürfen und zwei Drittel befürchten einen Verlust von Kompetenzen durch den Einsatz von KI (Deskilling). Die EU-KI-Verordnung wird überwiegend positiv hinsichtlich Sicherheit für Lernende bewertet (66 Prozent), doch 81 Prozent schätzen den dadurch entstehenden bürokratischen Aufwand für Produzenten und Betreiber als hoch ein. In der Praxis werden aus Sicht der Befragten Chatbots und Lernassistenten (94 Prozent) als zentrale Lerntechnologie eine Rolle spielen, Blended Learning verliert an Bedeutung (83 Prozent). Großen kommerziellen Erfolg erwarten die Expertinnen und Experten für KI-basierte Lernanwendungen wie Adaptive Learning (71 Prozent). Auch bei der Content Erstellung werden KI-gestützte bildgenerierende Verfahren in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Die Gestaltung von Abbildungen und Videos zu Lehr- und Lernzwecken z. B. durch DALL-E, Midjourney oder SORA ist hier zu nennen (mmb 2025). Insgesamt deutet der Trendmonitor auf eine beschleunigte Integration KI-gestützter Lerntechnologien und -formen hin, verbunden mit Chancen für Effizienz und Personalisierung, aber auch mit Herausforderungen bei Qualitätssicherung, Kompetenzen-Deskilling und regulatorischen Aufwendungen.

Auch der Horizon Report des Jahres 2025 benennt sechs künftig relevante Schlüsseltechnologien und -praktiken, die einen signifikanten Einfluss auf zukünftiges Lehren und Lernen haben. Darunter finden sich KI-Werkzeuge für Lehre und Lernen, Fortbildung für Lehrkräfte im Bereich Generative KI, KI-Governance (Governance von Künstlicher Intelligenz), Stärkung von Cybersicherheit, Weiterentwicklung der Lehrmethoden sowie kritische digitale Kompetenzen (Robert et al., Educause 2025).

Wir beobachten also, dass derzeit Verfahren der KI in der Bildung von verschiedenen Seiten erhebliches Entwicklungspotenzial attestiert wird, aber gegenwärtig in Deutschland in der Praxis noch nicht in der Breite angekommen ist. Gleichzeitig ist die öffentliche Debatte um Künstliche Intelligenz nicht selten von Mythen geprägt, bei denen KI oft ein Bedrohungspotenzial attestiert wird und Szenarien von Massenentlassungen und die Übernahme der Arbeitswelt durch Roboter aufgebaut werden – andererseits wird KI aber auch als Mittel für die lernförderliche Arbeitsgestaltung, personalisierte Qualifizierung und als Chance zur Entlastung von monotonen Tätigkeiten gesehen.

Fallstudie zu neuen Anforderungen an Trainerinnen und Trainer durch den Einsatz von KI

Hämmerle et al. (2025) beschreiben in ihrer Studie »Industrial Transformation« einen Transformationsprozess in einer Bildungsorganisation. Die Fallstudie zeigt, dass Digitalisierung und insbesondere der Einsatz von KI zu tiefgreifenden Veränderungen in der Bildungslandschaft führen, und beleuchtet die veränderten Anforderungen an die Rolle der Trainerinnen und Trainer, die sich zunehmend zu »Lernbegleitern« wandelt. Das vorliegende Material aus der Fallstudie wurde daher tiefergehend ausgewertet auf diese Veränderungen hin.

In der Fallstudie wird deutlich, dass die klassische Rolle von Trainerinnen und Trainern, die primär auf die Vermittlung von Fachwissen ausgerichtet war, durch den Einsatz von KI und digitalen Lernsystemen grundlegend verändert wird. Die Trainerinnen und Trainer werden zunehmend als »Lernbegleiter« bezeichnet, deren Aufgabe es ist, den Lernprozess ganzheitlich zu gestalten und die Lernenden zu aktivieren. Dies umfasst die Förderung von selbstorganisiertem und selbstgesteuertem Lernen sowie die Unterstützung bei der Entwicklung von Kompetenzen, die über reines Faktenwissen hinausgehen.

»Wir möchten weg von der Wissensvermittlung hin zu einer kompetenzorientierten Unterrichtsform, die wesentlich stärker das selbstorganisierte und das selbstgesteuerte Lernen in den Vordergrund stellt, wobei sich die Rolle eines Trainers schon massiv ändert.« [Zitat aus der Fallstudie]

Der Einsatz von KI und digitalen Lernplattformen erfordert von Trainerinnen und Trainern insbesondere neue technologische Kompetenzen. Sie müssen in der Lage sein, mit digitalen Tools und Lernsoftware umzugehen, virtuelle Lernräume zu moderieren und technische Probleme zu lösen. Dies beinhaltet den Umgang mit Lernmanagementsysteme (LMS) mit KI-Integration, wie z. B. Moodle oder Canvas, die KI nutzen, um personalisierte Lerninhalte und -pfade zu erstellen, oder auch Gamification-Plattformen, die spielerische Elemente einführen, um den Lernprozess zu verbessern. Darüber hinaus verändert sich die Rolle der Trainerinnen und Trainer vom Content Creator zum Content Manager: dazu gehört die Handhabung von E-Learning-Authoring-Tools, die zum Erstellen von interaktiven Lerninhalten genutzt werden (z. B. Articulate 360, Adobe Captivate). Der Einsatz von adaptiver Lernsoftware, die das Lernverhalten analysiert und sich an die Bedürfnisse der Lernenden anpasst (z. B. Smart Sparrow) gehört ebenfalls zu den Aufgaben von Trainerinnen und Trainern. Analytik-Tools also Software zur Analyse von Lerndaten, um Fortschritte und Trends zu identifizieren (z. B. Tableau, Google Analytics) werden ebenfalls zum Einsatz kommen. Die Trainerinnen und Trainer müssen lernen, mit diesen Systemen zu kooperieren, sie sinnvoll in den Lernprozess zu integrieren und ihre eigene Rolle als menschlicher Ansprechpartner und Coach zu behaupten. Die Nutzung von z. B. Chatbots bietet Unterstützung für Lernende und beantwortet häufige Fragen. Trainerinnen und Trainer benötigen ein technisches Verständnis der Systeme sowie Kenntnisse in der Gestaltung von Lernsystemen mit Mensch-Maschine Interaktion sowie über Chancen und Grenzen des Einsatzes.

Die Trainerinnen und Trainer sind nicht mehr ausschließlich physisch präsent, sondern agieren oft in »digitaler Präsenz«. Dies verlangt die Fähigkeit, Lernprozesse auch aus der Distanz zu begleiten und die Interaktion mit den Lernenden über digitale Medien zu gestalten. Als Begleitung des Lernenden werden KI-basierte Tutoren, wie z. B. Google Assistant oder Alexa, die Informationen bereitstellen und Aufgaben organisieren, eingesetzt. Die Trennung und Schärfung der Rollen zwischen KI und Lernbegleiter ist ein fortlaufender Prozess, der neue Kompetenzen im Umgang mit Technologie und in der Gestaltung hybrider Lernsettings erfordert.

»Der KI-Tutor soll als Begleitung des Lernenden eingesetzt werden, die ihm ein autonomes Lernen ermöglicht und ihm die Wahl lässt, ob er das so weiter machen möchte oder ob er auf die Lernbegleiter zurückgreift.« [Zitat Fallstudie]

Mit der Einführung von KI-gestützten Lernsystemen verändert sich auch die didaktische Vorgehensweise. Trainerinnen und Trainer müssen neue Methoden der Aktivierung und Motivation der Lernenden beherrschen, insbesondere im virtuellen Raum. Die Gestaltung sozialer Beziehungen und die Förderung von Interaktion werden zu zentralen Aufgaben. Sie fördern selbstgesteuertes Lernen, setzen Aktivierungsmethoden ein und begleiten Lernende bei der eigenständigen Erarbeitung von Inhalten, oft in Gruppen. Im Rahmen des LearnSpace 3D®-Konzepts werden Trainerinnen und Trainer nicht mehr als klassische Lehrende verstanden, sondern als Mit-Gestaltende eines ganzheitlichen Lernprozesses. Sie begleiten Lernende, fördern die aktive Beteiligung und unterstützen, beraten und regen den Lernprozess an, anstatt ausschließlich Wissen zu vermitteln. Die Fähigkeit, Lernende in Gruppenarbeiten und Projekten zu begleiten, gewinnt an Bedeutung. Darüber hinaus wird die Reflexion über die eigene Rolle und die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung und Anpassung an neue Technologien gefordert.

»Trainer müssen viel stärker Methoden zum Einsatz bringen, die die Leute aktivieren, damit die Leute selber anfangen tätig zu werden und die Notwendigkeit dafür zu begreifen.« [Zitat Fallstudie]

Ein weiterer Aspekt ist die zunehmende Bedeutung von überfachlichen Kompetenzen, wie Kreativität, Problemlösefähigkeit, Resilienz und Teamfähigkeit. KI kann zwar Lerninhalte vermitteln und Lernprozesse begleiten, aber die Entwicklung dieser Kompetenzen bleibt eine zentrale Aufgabe der menschlichen Lernbegleiter. Die Rolle von Trainerinnen und Trainern entwickelt sich hin zu einem Coach bzw. Mentor und ist geprägt durch die individuelle Begleitung und Förderung der Teilnehmenden. Beispielsweise beim Üben von Bewerbungsgesprächen unterstützen sie die persönliche und berufliche Entwicklung. Sie sind für die Kompetenzorientierung und Beratung zuständig, bereiten auf die Herausforderungen einer VUCA-Welt (volatil, unsicher, komplex, mehrdeutig) vor und fördern kreatives, selbstgesteuertes Lernen. Anpassungsfähigkeit, Problemorientierung, überfachliche Kompetenzen, das Erkennen von Potenzialen, Resilienz und Nachhaltigkeit sind auch hier zentrale Kompetenzen. Der Coach oder Mentor agiert als Wegbereiter, unterstützt die Teilnehmenden bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten und begleitet sie auf ihrem individuellen Lernweg.

»Unser Bildungsauftrag ist auch, soweit wir es können, die Menschen auf eine Welt vorzubereiten, in der sie Probleme lösen müssen, die wir heute noch gar nicht kennen.« [Zitat Fallstudie]

Ausblick

Der Einsatz von KI im Bildungsbereich führt damit zu einer umfassenden Transformation der Rolle von Trainerinnen und Trainern. Neue Anforderungen entstehen insbesondere in den Bereichen technologische Kompetenz, didaktische Innovation, soziale Interaktion und Kompetenzorientierung. Trainerinnen und Trainer werden zu Lernbegleitern, die den Lernprozess ganzheitlich gestalten, die Lernenden aktivieren und sie auf die Herausforderungen einer digitalen und komplexen Arbeitswelt vorbereiten. Die Zusammenarbeit mit KI-Systemen erfordert eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Reflexion der eigenen Rolle im Bildungsprozess.

Weitere aktuelle technologische Trends rund um generative KI und deren Potenziale und Bedarfe sind laut des Trendmonitors KI in der Bildung (Schmid et al., 2025): Die Zunahme intelligenter Tutoringsysteme, die Zunahme integrierter Plattformen, KI-Agentensysteme auch für die Bildung sowie das »Metaverse« als Lernumgebung, die im Folgenden skizziert werden:

- Zunahme intelligenter Tutoringsysteme: Für die nahe Zukunft ist der Einsatz Intelligenter Tutoringsysteme deutlich stärker zu erwarten, da generative KI und LLMs den bislang hohen Entwicklungsaufwand (etwa Domänen- und Instruktionsmodellierung) teilweise automatisieren, wodurch symbolische KI und generative KI effektiv kombiniert werden, um domänenbasierte Lern- und Instruktionsmodelle mit leistungsfähigen Sprachmodellen zu verknüpfen und Halluzinationen vorzubeugen.

- Zunahme integrierter Plattformen: Es entstehen zunehmend integrierte Plattformen und Lernsysteme, in denen Technologiegruppen zusammenfließen und Anwendungen wie Text- und Bildgenerierung, Übersetzung, Text-zu-Sprache, Audio- und Videoproduktion sowie Aufgabenerstellung und -korrektur sowohl einzeln als auch in Kombination bereitgestellt werden.

- KI-Agentensysteme auch für die Bildung: Es entsteht mittelfristig eine neue, technologieübergreifende Anwendung von KI-Agenten, bei der ein zentraler Hauptagent als virtueller Begleiter unterschiedliche Unteragenten (z. B. Prüfungskorrektur, Unterrichtsvorbereitung, Lerndatenerfassung und -analyse via Learning Analytics, Zeugnisverwaltung) steuert, deren Ergebnisse auf einer integrierten Plattform zusammenlaufen und der Hauptagent darauf basierend aktuelle, relevante Antworten und Empfehlungen liefert, sodass nahezu alle bildungsrelevanten Funktionen und Services für das Individuum in seinen verschiedenen Rollen und Bildungsphasen integriert werden, wobei mittelfristig vor allem datenschutzrechtliche Bedenken und AI-Act-Konformität diskutiert werden (vgl. Trendmonitors KI in der Bildung, Schmid et al. 2025).

- Lernen im »Metaverse«: Im Rahmen des aktuellen Hypes rund um das Thema Metaverse ist es zunächst notwendig zu definieren, worin der Unterschied zu den seit vielen Jahren diskutierten und erforschten (KI-gestützten) Virtual Reality (VR) oder Augmented Reality (AR)-Lernumgebungen besteht und welche echten Mehrwerte das Lernen im Metaverse im Vergleich zu diesen bieten kann. Abhängig von der finalen Definition ist indes zu vermuten, dass es sich beim Lernen im Metaverse lediglich um eine spezielle Form des Lernens in einer VR-Lernumgebung handelt und somit die Vorteile (z. B. Möglichkeit zum ortsungebundenen, kollaborativen Lernen) wie auch die Nachteile (z. B. hohe Erstellungs- und Implementierungskosten) gleichermaßen gelten.

Die Prüfung der genannten Trends und ihrer Auswirkungen auf Trainerinnen und Trainer ist Aufgabe der Forschung und bedarf einer kontinuierlichen und systematischen Analyse der veränderten Arbeitsaufgaben und Kompetenzanforderungen für ein strategieorientiertes Kompetenzmanagement mit der Analyse, Gestaltung und Bilanzierung von Weiterbildungsbedarfen und einer strategischen Kompetenzentwicklung und Weiterbildungsplanung für Trainerinnen und Trainer.

Literatur:

André, E., & Bauer, W. (2021). Kompetenzentwicklung für Künstliche Intelligenz – Veränderungen, Bedarfe und Handlungsoptionen. München: Plattform Lernende Systeme.

Bitkom (2020). Künstliche Intelligenz: Zwischen „Wird nicht funktionieren“ und „Wird die Weltherrschaft übernehmen“ – Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage. Pressemitteilung, Online unter https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Kuenstliche-Intelligenz-Zwischen-Wird-nicht-funktionieren-und-Wird-die-Weltherrschaft-uebernehmen

Ganz, W., Kremer, D., Hoppe, M., Tombeil, A., Dukino, C., Zaiser, H., & Zanker, C. (2021). Arbeits- und Prozessgestaltung für KI-Anwendungen. SmartAIwork-Reihe »Automatisierung und Unterstützung in der Sachbearbeitung mit künstlicher Intelligenz«, Band 3. Stuttgart: Fraunhofer Verlag https://publica.fraunhofer.de/entities/publication/1514c05f-87fb-403c-a7d8-a8331f873a18 .

GEW. (2023). Das solltest du über Prompting wissen. Von https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/das-solltest-du-ueber-prompting-wissen abgerufen

Hämmerle, M., Dworschak, B., Schnalzer, K., Pokorni, B., Ganz, W., Mack, J., Tombeil, A.-S., Fischer, T. (2025): Industrial Transformation – Auf dem Weg in eine Wertschöpfung der Zukunft in Produktion und Dienstleistung, Hrsg. Hölzle, K., Riedel, O., Bauer, W. https://publica.fraunhofer.de/entities/publication/bc063cd0-83d7-4fe7-a862-b1522ac2fe3f

Kintz, M.; Beinhauer, W.; Bienzeisler, B.; Drawehn, J.; Dworschak, B.; Engelbach, M.; Haner, U.-E.; Kaiser, S.; Klau, D.; Mackensen, J.; Mozer, P.; Peissner, M.; Renner, T.; Uhler, L.; Wulf, J. (2024): Potenziale generativer KI für den Mittelstand – Wie große KI-Modelle die Arbeitswelt verändern. Herausgeber: Olivier Riedel, Katharina Hölzle, Wilhelm Bauer, Thomas Renner, Fraunhofer IAO https://publica.fraunhofer.de/entities/publication/ae3489ac-b3a5-4316-8218-3d6bbc9343a9 .

mmb-Trendmonitor 2024/2025: Lernen wird intelligenter – Dialogische und KI-unterstützte Lernformen immer wichtiger. Ergebnisse der 19. Trendstudie mmb Learning Delphi https://www.mmb-institut.de/wp-content/uploads/mmb-Trendmonitor_2024-2025.pdf .

Pinkwart, N.; Beudt, S. (2020): Künstliche Intelligenz als unterstützende Lerntechnologie https://publica.fraunhofer.de/entities/publication/6e483298-2388-4013-9d84-97764ef99579

Robert, J.; Muscanell, N.; McCormack, M.; Pelletier, K.; Arnold, K.; Arbino, N.; Young, K.; & Reeves, J. (2025): 2025 EDUCAUSE Horizon Report, Teaching and Learning Edition https://library.educause.edu/resources/2025/5/2025-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edition .

Schmid, U.; Blanc, B.; Goertz, L.; Georgi, M.; Pinkwart, N.; Kravcik, M. (2025): Trendmonitor KI in der Bildung. Deutsche Telekom Stiftung (Hrsg.) https://www.telekom-stiftung.de/aktivitaeten/trendmonitor-ki-der-bildung

Schnalzer, K.; Karapidis, A.; Dworschak, B. & Mozer, P. (2022). Vorgehensweise zur Kompetenzbedarfsermittlung in Organisationen. Stuttgart: Fraunhofer IAO https://publica.fraunhofer.de/entities/publication/da087bac-d9e9-44bd-967a-30b1a069a5dc .